外部クエンチングについて

(このテキストは筆者の独自の解釈と研究に基づいています!) ©Y.Utsunomia 2011

現在ネット上には国の内外を問わず、多くの放射線検出器の製作に関するページが充実しつつあるが、専用に設計されたガイガー管や電離箱以外のものでは様々な問題があり、良好な観測の障害となっているようだ。

また専用に設計されたガイガー管であっても前提となる使い方(回路)も様々で、標準的な直流プラトー電圧の印加だけではうまく動作しないものもある。

本稿では動作解説書にしばしば登場する、クエンチング(quenching:消失)について独自の解説を行いたい。

ガイガー管や電離箱では、荷電粒子やγ線の入射で、管や箱の内部の気体(通常は電気を流さない絶縁体)が電離(あるいは帯電し)、そのために自由電子が生まれ、それによって電流が流れることを検出のメカニズムとしている。

この電流が流れることは、一種の放電とも言うことができ、通常であればこの放電が引き金となって、さらに大きな電流が流れる。

ガイガー管では最初の微小な電流のみが必要で、それに続く大きなスパークは必要ではない。この大きなスパークが起きると、蓄えた高電圧を無駄に消耗し、電極は大なり小なり気化し、管の中を漂い続ける(要は消耗する・・)。

一つの工夫は、ガイガー管や電離箱の片側の電極(多くの場合はアノード:+極)に直列に高抵抗(数MΩ以上)を挿入し、電流を制限。電流が流れると同時にアノード/カソード間の電圧が下がることを利用しているが、実はこれだけでは放電は消滅しない。多くの放電管に見られるのと同じように、放電が始まる電圧は高くても、放電が始まってしまうと電圧が低くても放電が維持される性質があり、「クエンチング」が無いとそのまま連続した放電が持続するのである。

クエンチング(放電消失技術)

クエンチングとは放電を維持しようとする状態に対抗し、一旦放電したら何らかのメカニズムでその放電を停止する(すべては一瞬)機構のことである。

クエンチングには内部クエンチングと外部クエンチングがある。内部とはガイガー管内部に、放電維持を阻止するための気体を入れておくことで、古くからある消失する「消失ガス」(ほとんどシャレだね)と消失しない消失ガスがある。

古くはアルコールや低級炭化水素(ブタンやプロパン)を電離ガス(ネオンやアルゴン)とともに封入しておき、電離ガスで放電が開始、放電とともに電流通路にあったアルコールや炭化水素ガスが分解し通路を遮断することで放電を停止していた。

この方法は非常にうまく動作するのだが、放電ごとにアルコールや炭化水素が分解し、やがてクエンチ(そもそも放電開始)できなくなる。

この消失ガスが消失する問題を改善するために用いられたのが微量のハロゲン(臭素やヨウ素がよく用いられるらしい)物質を封入しておくことで、冷戦時代後期はこちらが主流になったようだ。ハロゲンでは消失ガスは消失せず(ひつこい!)放電寿命は飛躍的に延びた。一般的に10の10乗程度のカウント寿命があるらしい。

外部クエンチング

まず放電現象は、一般的に放電が開始される電圧よりも、放電を維持できる電圧の方がはるかに低い。蛍光灯で考えればわかりやすい。蛍光灯では放電開始電圧は200v以上必要であり、スタート時に瞬間的に数百vの高電圧を印加し放電開始するが、その後放電が安定状態になると60v程度でも放電維持できる。

一般的な放電管では放電を維持することが目的だが、ガイガー管では如何にすばやく放電を止めるかが重要なのである。しかしよく知られているようにハロゲンは化学活性(酸化力)が高く、使用できる電極が鉄系合金やチタン系に限られ、しかも放電開始電圧の不安定に寄与する。

このため用途によっては消失ガスそのものの使用をためらうものもあり、それらの管や箱では、管や箱の「外部=電気回路」で放電を消失させる工夫がなされている。結果的にプラトー下限が高くなる傾向があるようだ。

この放電を消失させる技術は身近なところでも多く利用されている。その筆頭がカメラの調光ストロボで、この例では1度始まったキセノン管の放電を外部から強制的に停止し、目的を達している。(真偽は定かではないが、調光ストロボの最初の開発者は、ガイガー管の外部クエンチングをヒントにしたとも)

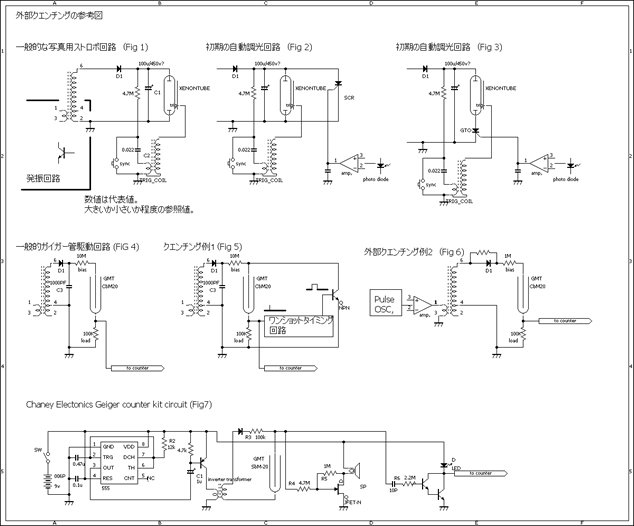

文字ではわかりにくいので、回路図で考えよう。

Fig 1は一般的なストロボフラッシュの回路。1970年ころからストロボフラッシュ回路に調光機能が付加されるようになった。動作はカメラのシャッターに同期してトリガースイッチがONになる→C2に蓄えられた電荷はトリガーコイルに流れ誘導により、トリガーコイル2次側に数千vの高電圧が生じる→この高電圧はキセノン管の外部から印加され、キセノン管の内部を励起し→キセノン管の主放電が始まる、、というシーケンスで発光する。

Fig 2は初期の調光回路で、被写体に反射した光はホトダイオードに入射し、アンプで増幅、→受光信号は積算され、その積算量が一定の値になると→SCR(サイリスタ)をトリガー。→キセノン管がその後も放電しようとしてもC1に蓄えられた電荷はSCRに消費されてしまい、発光途中でエネルギー不足となり→キセノン管の発光は停止。

この動作により、ホトダイオードに入射する光の量が一定になるように、キセノン管の放電は制御される。

制御にはSCRだけでなく、トリガー端子を増設したアレスタという放電管もしばしば用いられる。

しかし、この方法は発光の途中中止はできるが、C1の残った電荷もすべて消費してしまうので、エネルギーの無駄が多い。

Fig 3はこのような無駄をしないように、光量が一定値に達したら、キセノン管の放電のみを止める方法。キセノン管と直列にゲート・ターンオフ・サイリスタ(GTO)という、オフ方向にトリガーできる部品を使用することで、強制的に放電を停止している。現在では電車のモーターの回転数制御にしか見られなくなったGTOだが、この時代には小電力の製品もあり、このような用途に使用されていた。

ニュアンスは異なるが、GTOの代わりにトランジスタでOFFする製品もあったようだ。

現在の製品ではこのような力ずくの方法ではなく、リアクタンスに蓄えた電流をキセノン管の放電方向と逆の極性で与え、放電を中途阻止している。

ガイガー管の場合も同様の方法で放電停止できる。

Fig 4は典型的なガイガー管の駆動回路である。このような駆動回路は「直流動作」などと呼ばれるようで、それに対して外部クエンチングを行うとFig 5のようになる。

Fig 5では放射線が入射すると、ガイガー管には電流が流れ、負荷抵抗の100kΩの両端には電圧が現れる。その放電を検知したら一定時間ガイガー管のアノード電圧をトランジスタにより短絡し、停電状態にする。停電状態は一般的には数十~数百ナノ秒程度に取ることが多いようだ。この時間は微妙で、短すぎると電圧が回復した後も電離した電路が残留しており、放電が再開してしまう。

SbM20はもちろん内部クエンチングだが、主要データの中に最小不感時間(minimum dead time)という項目がある。この数値は190usecであるが、これは小型ガイガー管としては比較的大きな数値だ。一度放電があると、この時間の間は次の放射線入射があっても放電は開始されないことを意味する。

これは内部クエンチングが機能しているために起きる現象だが、外部クエンチングし、放電を早期に終了すると、この不感時間も短縮することができ、測定上限も引き上げることができる(デッドタイムが短くなると、単位時間当たりのカウント数がその分多くできるため)。

もちろんガイガー管と直列にトランジスタなどのOFFスイッチを挿入しても可能ではあるが、ガイガー管には静電容量があり、そこには当然電荷も残留しているために、直列OFFスイッチではOFFになってから後にも、残留電荷分の放電が持続してしまう。

積極的には一定時間幅の逆バイアスを印加することで、もっと短時間に放電消失できるらしいが、回路は複雑化する。

Fig 6は交流動作、あるいはパルスモードと呼ばれる動作モードで、数十KHz~の連続したパルスと逆バイアスを交互に印加し、電流の流れたパルスの数をカウントする。このような使用モードがあるため(管によってはパルスモードの記載がある)管の固有静電容量が重要となる。実際の回路ではこの容量とコイルで共振をとり動作させるらしい。

Fig 7は震災以降わが国にも急速に購入者が増えた米国「Chaney Electronics社」の、小中学生向けのガイガーカウンター組み立てキットの回路図。著作権上の問題もあるが、噛み砕いた上で再図面化。

現在日本の多くのサイトで知られている定型の「直流動作」とはやや異なったデザインになっていて、そのことが様々な議論や誤った中傷(回路デザインが悪いのではないか・・等)の原因となっているようだ。

直流動作の観点で回路を眺めてみると、バイアス抵抗(通常は5MΩ~)に相当するものがたったの100KΩであったり、インバーターからの脈流(約250Hz)を吸収し、直流として安定させる高電圧コンデンサが無かったり、その結果スピーカーからは常に「ジー」というノイズが聴こえる。

一見手荒な設計に見えるが、なにせ小中学生向けのキットなので様々な配慮として受け取ってみると興味深い。

高電圧コンデンサがあれば脈流を減らすことができるのでスピーカーからのノイズは減るものの、触れてしまったときの感電の強度が増す。それ以上に巧妙なのはLEDで、ガイガー管がリークなどの不良がある場合、脈流が増す・・・・リークが無い場合、ガイガー管はただのコンデンサ(容量:4.2PF)として作用し脈流を減じる働きをするが、リーク(抵抗成分)が増すと脈流は大きくなり、その結果LEDは点灯しっぱなしになり、リークがあることを使用者に知らせる。

これはガイガー管のリークだけではなく、高電圧回路全般のリークについても言えることなので、一種の自己診断機能と言えるだろう。(それくらいリークは起きやすい)

このテキストは外部クエンチングについてであるが、この点からもこの回路は興味深い。Fig 6のパルスモードでの使い方によく当てはまる。

直流動作ではコンデンサーにたっぷりと電荷が蓄えられているために、それが一気にガイガー管に流れ込む(カウント時に)事を防ぎ、なおかつ管の内部を励起するために5MΩ以上の高抵抗を用いるが、Chaneyの回路ではそもそもコンデンサーが管の内部容量だけで、蓄えられてはいないので高抵抗が不要となる。

つまりトランスの2次側は、昇圧比に従ったハイ・インピーダンス状態で、管がアクティブな状態でも一定電流以上は流れないということ。同時に内部クエンチングが何らかの理由で効かない場合でも、コンデンサが無いので、最悪1/250秒後には放電は停止する(インバーター発振周波数≒250Hzなので)。また故障の原因になりやすい高抵抗と高圧コンデンサを排除できる。

なにせ小中学生の教材なので、電池ではなくトランス式の9VのACアダプターを使われる可能性があるが、トランス式のACアダプターは定格9Vであっても2倍近い出力電圧のことはよくある・・・プラトー電圧を超えてしまう・・・プラトー電圧をオーバーし、内部クエンチングが効かなくなる・・・・の想定なのではあるまいか。パルスモードなら内部クエンチングが効かなくても、外部で放電を一定時間ごとに区切ることができる。

問題点は、パルスの無いとき(実質的には4.2PFが意外と大きく、カウントしていないときでも十分に励起は持続している)にはカウントできないことで、実際にChaneyのキットでは、入射する線量を上げていっても一定以上カウントしなくなる。そしてスピーカーからのノイズがうるさい。また無効な電流を多く消費し結果的に電池寿命が短くなる、など。

メリットは感電の低減、使用するガイガー管に対して寛容な回路(つまり内部クエンチングの無い管でも使用できる、管のプラトー領域の影響を受けにくいため使用できる管種が多い:その場合つないでみて、LEDが光りっぱなしにならなければ使用できる)ということができる。

☆その他の外部クエンチング

大電流の断続に使用されるリレー(継電器)に見られる方法だが、接点の周囲に強い磁界(普通は永久磁石)を配置すると、本来リレーの接点がOFFになったときに放電(多くはリアクタンス由来など)が生じ、接点の蒸発劣化の原因になるものが、磁界中では放電にもフレミングの左手の法則が成立し、結果的に放電が吹き消され接点の寿命や放電期間の短縮ができる。

これと同様にガイガー管の内部でも放電箇所の移動や吹き消しがあるかもしれない(未確認:説明図では、入射したライン上に電線のように電路が形成されるが、実際には管のもっと広い部分で「大きく」放電は生じているらしい)。またカウント検出と同時に外部からソレノイドコイルなどで磁界を与えることでクエンチングできるかもしれない(未確認)。

外部クエンチングできれば内部クエンチングであるハロゲン、アルコール、炭化水素ガスは不要となり、電離する不活性ガスのみで入射の検出ができるのでより多彩な材料でガイガー管を自作することも可能になるはずだ。また原理的に消失ガスは消失しない(存在しない)ので、せっかく自作した管の寿命も延びそうだ。

高度な周辺回路による高速・高感度な計測もおもしろいが、やはりガイガー管の醍醐味は、シンプルな回路によるシンプルな動作ではないか、とも思う。現在の放射線測定の主流は、シンチレーションカウンターや半導体プレートなどで、ガイガー管による計数は、線種が分かりづらいという欠点を持つ。しかし簡単な回路で、そのわりに高感度な検出(測定というよりも検出という方がふさわしい)ができる点にもっと着目してもよいのではないだろうか。(自戒です)