TOP

*スペクトロサーベイメータは、あらゆるフィールドで高速度にγ線スペクトルを取得する装置で、高い機動力と安定性、情報取得速度が要求されます。

しかし機動力と引き換えに、放射能量(ベクレル/重量)の定量計測や、線量当量率などの取得には、各種の基準マーカー(放射性物質)や一定水準以上の技量が必要となります。しかし、そのことに臆していては現在の状況を快適に乗り切ることはできません。状況は明らかに緊急事態であり、計測装置は十分に配備されているとはいえない状況であり、問題が気になる方は、もっと学び備える必要があります。

Vol2ではVol1のように、装置そのものを自作することに重点を置いていません。問題の改善は、作れる人だけで何とかなるものではなく、関心がある人たち(多くは作れない人たちかもしれません。また、作れる人たちが計測や観察・調査の達人とは限りません・・)のより多くに情報を提供すべきと考えています。

また、核事故に限らず多くの災害では、その初動が非常に重要と言えます。今回の原発事故の直接該当地域の方々以外の地域に居住する皆さんにこそ、備えていただきたく、本稿を執筆します。

本稿の内容の中には、現場で計測実務に携わっている人たちにとっても、始めて目にする情報も含まれます。

全体は非常に多くの項目と内容になるため、本編(このテキスト)から枝分かれ(リンクジャンプ)する形で、増補拡充を図る予定です。当面は不十分と思いますが、暖かく見守っていただければ幸いです。

「これまでのあらすじQ&A」へのジャンプ

(入門者の方は、ぜひお立ち寄り下さい ! )

簡易目次

- Vol.2に向けて

- シンチレータを用いたγ線スペクトロメータの仕組みについての概説。

- <MCA・スペクトロメトリーへ>工事中

- 1 シンチレーター

- 1_1 シンチレータのBG(バックグラウンド)

- 1_2 受光1 PD(PINフォトダイオード)

- 1_3 受光2 PMT(光電子増倍管)

- 2 PMT固有の問題

- <磁気シールドへ> to magnetic shielding

- 3 構造・構成

- 3_2 シンチレータ

- 3_3 PMT(光電子増倍管)と高圧電源

- 3_3_a 高電圧の印加

- 3_3_b 高電圧の印加2

- 3_4 I/V変換と積分回路

- 3_4_a 低速サンプリングのメリット

- 3_4_b 低速サンプリングのデメリット

- 3_5 温度補償

- 3_5_a 実際の施工

- <プローブ・ブーツへ>工事中

- 3_5_b プローブブーツの得失

- 3_6 AD変換(PMT出力パルス信号のアナログからデジタルへの変換)

- 3_6_a CODECをプローブに内蔵、または同居させたときの利点

- 3_7 MCAソフト

- <MCAソフトへ>工事中

- <スペクトルの眺め方>工事中

- 3_8 構造・構成の問題点

- 4 オールインワン・アセンブリのスペクトロメータ

- <ロシアン大型シンチプローブへ>工事中

- 5 γ線スペクトロメータで何が分かるのか

- 6 保守点検等

- 6_a キープドライ

- 6_b 熱傾斜(熱衝撃)に対する注意

- 6_c 衝撃や落下などの禁止

- 6_d プローブの汚染に対する配慮

- 6_e 容易に正常性を評価できる環境

- 7 スペクトロサーベイメータとベクレルモニターの違い

- 7_b MCAソフトとの関連

- 7_c 複数のプローブを用いる場合

- 7_d 予熱装置兼用 無停電電源装置の製作

- <実際の運用>工事中

- 8 運用方法のまとめ

- 8_a 移動・保管・保守

- 8_b 計測を開始する前に

- 8_c 計測中

Vol.2に向けて

utsunomia.comでのガイガーカウンター製作のための情報や、知識の普及、さらにそれを統合した「製作ワークショップ」は、一定の成果をあげることができました。またまとめのひとつとして「よくわかる最新線量計の基本と作り方」の出版に至ることができました。皆様に御礼申し上げます。

2年間の活動を通じ、自分の立ち位置や能力を評価すると、決して最新のノウハウを持ち合わせているわけでも、経済的連携を持つわけでもなく、問題に対する「意識」と計測や現象認知に対する姿勢であり、むしろ手法としては古典的なものであると思います。

これは意図的なもので、現在の日本の状況をみると、ガイガーカウンターの事故前の絶対数は無いに等しく、また事故後に俄仕立てで購入しても、数値に振り回されているという現状があります(CPMではなくμSv/hについて)。十分にガイガーの挙動を理解せずに、線量当量(率)や校正の言葉が飛び交う異様な世界なのですが、その用語の前提として必須のことがらに「正常性」の理解があります。

正常性の評価>校正>計測、のような流れになるのですが、正常性の中にはBG(バックグラウンド)での挙動や、BGそのものに対する理解が不可欠です。これは当然のことながら、使用者が毎回実施しなければならないことで、校正よりも上位に位置するものなのですが、そのような基本的事象についても周知されていない現状があります。

また自作した装置の場合、校正サービスを行う機関もありません。

このような問題をクリアできなければ、個人の利用であっても実用に耐えるものとは言えないため、utsunomia.comでの情報やワークショップでは、この点に注力し活動を行ってきました。

同様にシンチレータを利用した線量計についても、同様の流れを考えたのですが、正常性の評価そのものが一筋縄ではいかず、またガイガー方式と比較すると、多くの変動要因を持つことから実用可能な自作記事について見合わせていた経緯もあります。

製作の難度やコストの問題もガイガーの10倍以上にもなります。

ガイガーカウンターで、おおよその放射線量をCPMで得ることは比較的に容易で、しかも安定し再現性も良いと言えます。反面、放射線を発している物質が何であるのかを特定することは比例計数管モードでも難しく、記事としては断念しました。

私の一連の記事には「個人が状況の判断に使用できる」という目的があるので(それを目標にしている)、工作や校正の難易度が高すぎることも、また多大な出費も回避するべき、と考えています。

*多くの自作家の皆さんがシンチレータディテクタの自作に挑戦し、記事を発表されている方の多くが、成功されているようですが、多くの方の記事ではいくつもの失敗の上に成功があり、それにかかる費用(私の場合も)は相当の金額になっていると見積もられます。

現在の状況は、一見事故は収束し安定したように見えますが、現実は緊急事態が継続しているわけで、一刻も早く「個人が状況の判断に使用できる」レベルの装置の配備を、リーズナブルに進める必要があります。そこで、私は、プローブそのものはアッセンブリーで購入したとしたら、その先、何をすれば「使用できる」ようになるかという観点で、この記事を書くことにしました。

<重要>

仮に自作したとしても、アセンブリー購入したとしても、避けがたい難関がいくつかあり、それに関しての記事がほとんど無く、それについて私が言及する意味が見出せるということから、執筆します。

1 シンチレーター

ガンマ線が密度の高い物質に突入すると、その通路中にある物質を励起し(エネルギーが変換される)発光する現象があり、これをシンチレーター発光と呼びます。マクロに見ると、波長の変換現象であり、一般に短波長から長波長へエネルギー変換され、やがてその物質中でγ線(光子)は停止します。

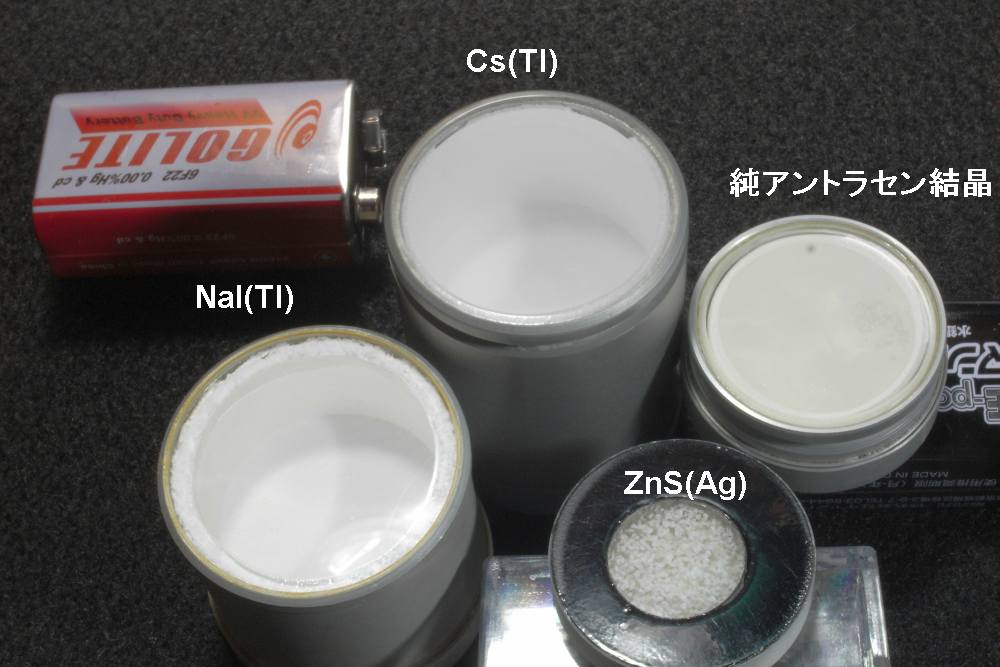

可視光や近紫外光に変換できる物質がγ線検出では利用され、タリウムを添加したヨウ化ナトリウムやヨウ化セシウムが使用されることが多いようです。

よく使用されるそれ以外のシンチレータも、比較的高密度(高屈折率)、高透明度、単結晶であることが多いようです。(アントラセン分子やスチルベン分子などを含む有機高分子や、多結晶の硫化亜鉛なども使用されます)

どのように発光しているかは興味深い点で、これについての検証レポートが公開されているので参照下さい。(ただし、発光原因はγ線ではなく、宇宙線由来粒子による発光についてのもの)

http://www-he.scphys.kyoto-u.ac.jp/gakubu/P1/P1-01/p1_2001_iit.pdf

これによると流れ星のように線条に発光しているらしく、γ線のエネルギーによる発光量の違いは、発光する長さということになるようです。

つまり、高エネルギーのγ線では結晶の内部深くまで発光し、低エネルギー

のものは、結晶表面でしか発光しないということのようです。これは、大型の

結晶では、より高エネルギーのγ線検出が可能で、小型の結晶では高エネルギー光子は通過し、一定以上のエネルギーでは発光量は変化しなくなることを意味しています。また、シンチレータ発光は光子だけでなく、ミューオン、陽子、電子の浸入でも生じることや、その特有の光り方が示されています。

身近にあるありふれた放射線源として、カリウム40(1460KeV)がありますが、この1460KeVはMCAでは比較的高エネルギーにあたり、小さなシンチレータ結晶では捉えにくく(NaI(Tl)では3センチサイズ必要だがCsI(Tl)1センチ角でも何とか見える)、能力を知る手がかりとすることができます。

<シンチレーター製品写真>

この発光は極めて微弱で、しかも短時間であるため、低線量γ線では肉眼ではほとんど見ることができません。

(スペクトロメータでは、個々の発光パルスを分離し集計するために、発光時間の短い材料が使用されますが、単にエネルギーの積分値を得るだけなら、長時間発光の蓄光性素材も利用できます)

シンチレーターは固有の温度特性があり、補正の必要があります。一般的なヨウ化ナトリウム、ヨウ化セシウムでは温度が上昇するにしたがい、出力光量が低下します。スペクトロメトリーでは温度上昇でピーク位置が低エネルギー側に移動します。一般的にサーミスタなどの温度センサーを用いてアナログ的に1次補正を行うことが多いようです。

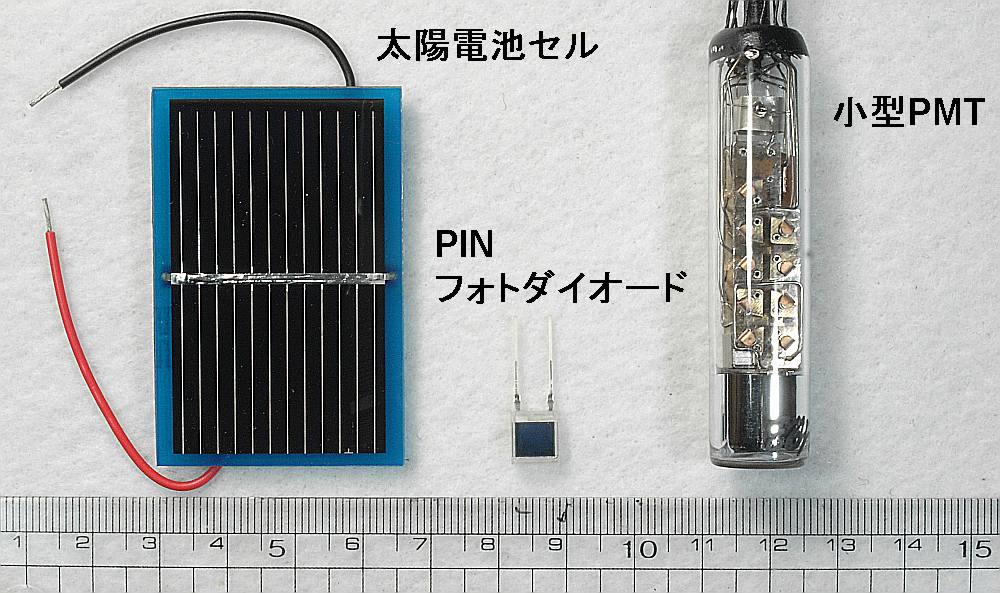

この発光を捉えるために、受光素子を用いますが、発光時間の短い光に対応しなければならないために、低速の受光素子であるCdS(硫化カドミウムセル)や太陽電池などは使用できず、高速度のPD(PINフォトダイオード)やPMT(光電子増倍管)が用いられます。

注)シンチレータとして、硫化亜鉛(銀活性)やその他の長時間発光あるいは蓄光性顔料などを用いる場合には、先のCdSや太陽電池も使用できるようです。もちろんそれらの受光素子では発光量から物理的線量は取得できますが、低速であるためγ線スペクトロメトリーは得られません。

1_1 シンチレータのBG(バックグラウンド)

本稿Vol1やワークショップでも、ガイガー方式の放射線量計が正常動作していることの確認や、計測数値取得の前提となる平常計測値の取得にとって、BG(バックグラウンド:放射線計測値の背景放射分)の正しい取得と正しい認識が重要であることは、繰り返し論じています。とくにガイガー方式では、荷電粒子検出であるため、BGのうち1/2~1/3が宇宙線由来物質(ミューオンや陽子)で、これは他の方式よりも多い検出率となります。

ガイガー管は検出装置として非常に優秀なのですが、この宇宙線由来物質による計数が、しばしば「ノイズ」とされ、検出装置としての評価を下げる言説の根拠になっています。たしかに、ガイガー管では、検出した粒子がβ線なのか、γ線(間接的検出)なのか、宇宙線由来物質なのかを識別することは困難です。

(β線遮蔽板の有無による、間接的検知により運用識別を行う)

シンチレーター発光では、上記の実験レポートのように、やはり宇宙線由来についても検出していますが、ガイガー方式との違いはそれが宇宙線由来であることを識別する方法があるという点です。

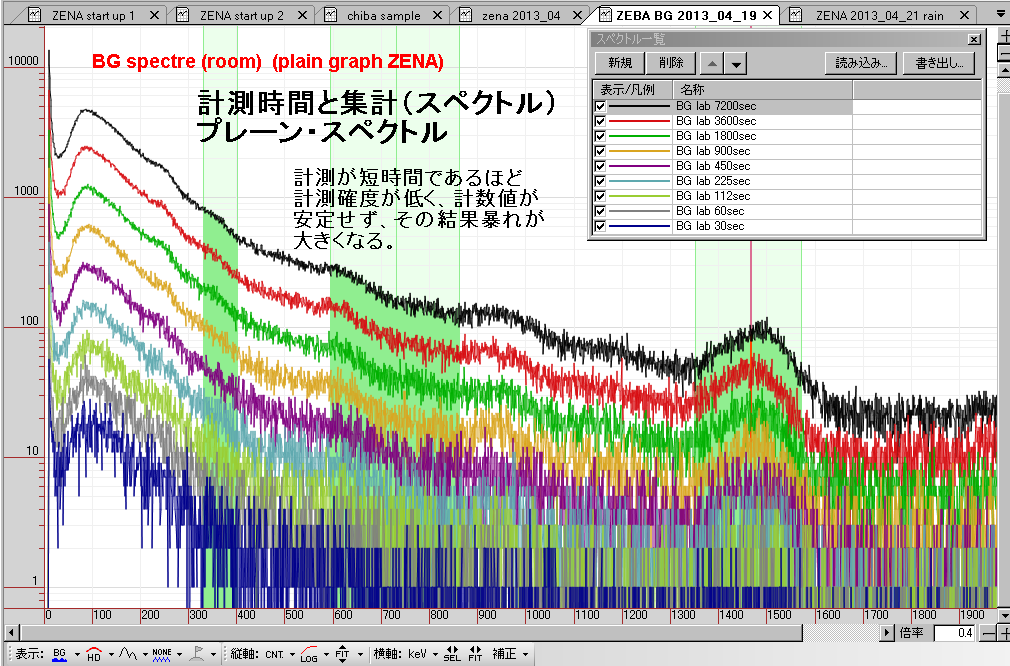

<スペクトロメーターでの室内BG>

縦軸(左端のスケールは、それぞれのγ線による発光強度毎のカウント数)は、そのスペクトルの発光パルスの頻度を表しますが、頻度が低いほど確度が低く、そのためにスペクトルカーブが波打ちます。ガイガー方式の確度と同じく、カウント数が低いとポアソン過程によるノイズで、真の値がわかりません。このため、シンチレータの感度を高める、より大型のシンチレータを用いる、近隣のスペクトルとの移動平均を用い、スムージングを行う、などの方法が用いられます。次はおなじBGスペクトルを横軸移動平均スムージングした画像。

<同スペクトルをスムージングしたグラフ>

スペクトロメトリー(MCA集計結果)で、1800KeV以上に固有のスペクトルを持つ核種は、著名なものが、マンガン56(1811KeV)、タリウム208(2614KeV他多数)、ナトリウム24(2754KeV)、窒素16(6130KeV)、窒素16(7110KeV)くらいで、ナトリウム24以外はいずれも半減期数秒から数分と短命(炉の中でできたてのもの以外は、まず検出できない)なので、1800KeV以上に存在するスペクトルは、そのほとんどが、目的のγ線検出以外(多くは宇宙線由来とその散乱線)ということになります。また、ガイガー方式のような荷電粒子検出ではない(ガイガー方式では、直接検出できる放射線は、β線、α線、ミューオン、陽子などの荷電粒子で、γ線や中性子線などは散乱などによる間接検出を利用しているが、シンチレーターでは、γ線で直接発光するため、相対的にγ線感度が高い)ので、検出主体としてγ線の比率が高くなります。

*タリウム208はトリウム系列のなかでも、豊富に高エネルギーのγ線を放出する核種として知られますが、代表的には2615KeV、1600~2383KeV(コンプトン端)、583KeVなどの成分があります。

*散乱は主スペクトルよりも低エネルギー側に出ます(スペクトルで言えば左側)。多量のカリウム40があると、その1460KeVの左側には多くの散乱が発生し、見るべきスペクトルが埋もれるので、身体への害の有無とは関係なく、できるだけカリウムが少ない環境を目指しましょう。

*大型のシンチレータでは、そのサイズからカリウム40(1460KeV)よりも高いエネルギーまで、分離して集計することができますが、小型のシンチレーターでは結晶を突き抜けてしまう確率が高くなります。つまり、線状に発光する長さが、途中で結晶の端まで達するため、発光量はそれ以上にはならず、MCA横軸は一定のところで飽和し、エネルギー分布を分離集計することができません。プローブ(あるいは結晶)を入手し、動作するようになったら高エネルギー側の限界点を把握しましょう(実用的には、スペクトロメーターではカリウム40が見える必要があります)。

また完成品のプローブで、十分な大きさのシンチレータ結晶の場合でも、カリウム40(1460KeV)の位置が正しくない(多くは正しい位置よりも左によっている)場合もあります。高圧電源に問題があるか、ブリーダ抵抗の値が適正でないかもしれません。

このテキストで推奨する、ロシア製オールインワンのプローブ(AtomSpectra)のエネルギー直線性は極めて優秀で、MCA側での補正は、原則として不要です。

シンチレータのBGの多くは、その計測環境に存在するウラン系列崩壊物、トリウム系列崩壊物(いずれも自然由来)とカリウム40が主体で、そのため鉛や銅の遮蔽体によるγ線遮蔽効果が高く、食品などの微小な汚染状態を計測することに適合するのです。また宇宙線由来はカリウム40(1460KeV)以上(右側)に分布することから、識別(必要なら除外)できることになります。

ガイガーでのBGは、非汚染地域で、その30%~50%は宇宙線由来であるため、鉛や銅の遮蔽ではあまり効果が期待できないのです。

つまり、ガイガー方式では、宇宙線由来のBGに占める割合が高いことから、動作の正常性や感度について、宇宙線由来成分を利用し評価できるわけですが、シンチレーションの場合は、その割合が低いため、BGをその評価に用いることはできません(検出の多くはγ線であり、些細なこと(線源からの距離や、空気を含む障害物の有無)によって、BGは大きく変動します。

これに最も近い存在が、カリウム40(1460KeV)で、遮蔽しない場合(遮蔽を行っていても、プローブの構成材料のボディーやPMTのガラスにカリウムを含み、カリウムピークが全く存在しないということは、現実的には極めて稀です(BG補正で、見かけ上カリウムピークが現れないことはあります)。

スペクトルを見るときに、カリウム位置から見るようにすると、おおよそそのプローブの特性や正常性を把握することができます(磁気遮蔽や温度傾斜抑制を行っていても、長時間では徐々に横軸ゲインがわずかに変動しますがその把握もカリウム位置で行います)。

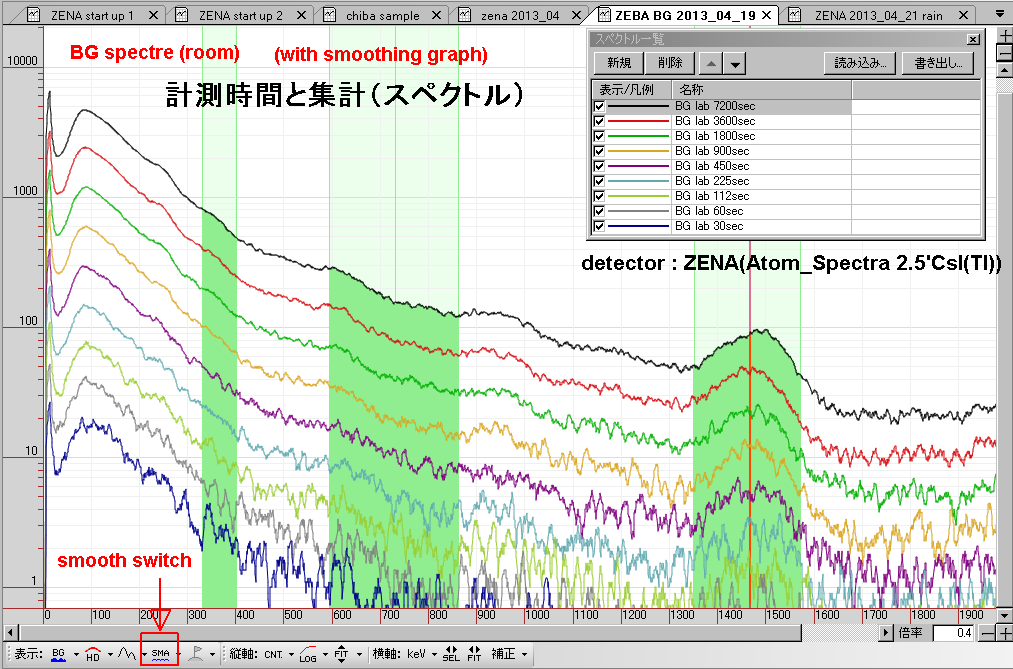

<PDとPMT写真>

一般的なγ線スペクトロメータではPDあるいはPMTが用いられますが、それぞれに得失があり、またそれらを動作させるために必要な周辺回路が大きく異なります。

1_2 受光1 PD(PINフォトダイオード)

通常のP層、N層の間にI層(電圧により変化する)があり、外部から逆電圧を印加することでI層を最適化し(静電容量を減少させることで、高速動作できるようになる)、高速発光を捉える。

○利点は、現代の半導体技術による旬な生産物で、需要さえあれば大量生産が可能でその場合コストも比較的低価格で実現できる。

PMTに見られる、磁界による影響が無く、小型軽量に仕上げることができる。

○問題点は、大型面積のものが作りにくい、比較的大きな温度依存性がある、低雑音にしにくく(固有のノイズを持つ)、外部からの振動の影響も受けやすい、増幅回路初段をPDに近接して配置することで一定の改善がある。

したがって、小型のシンチレータ(数cc以下)に直接貼り付けて使用するか、シンチレータとの間に、コリメータや導光体を用いて使用することになる。

小型化が可能だが、γ線低エネルギーの領域がノイズに埋もれやすく、小型ゆえに、高エネルギー側の感度が低く、また温度補償、直線性の補償など面倒な問題も多い。

作例記事

http://doku.bimyo.jp/spectrum/index.html

1_3 受光2 PMT(光電子増倍管)

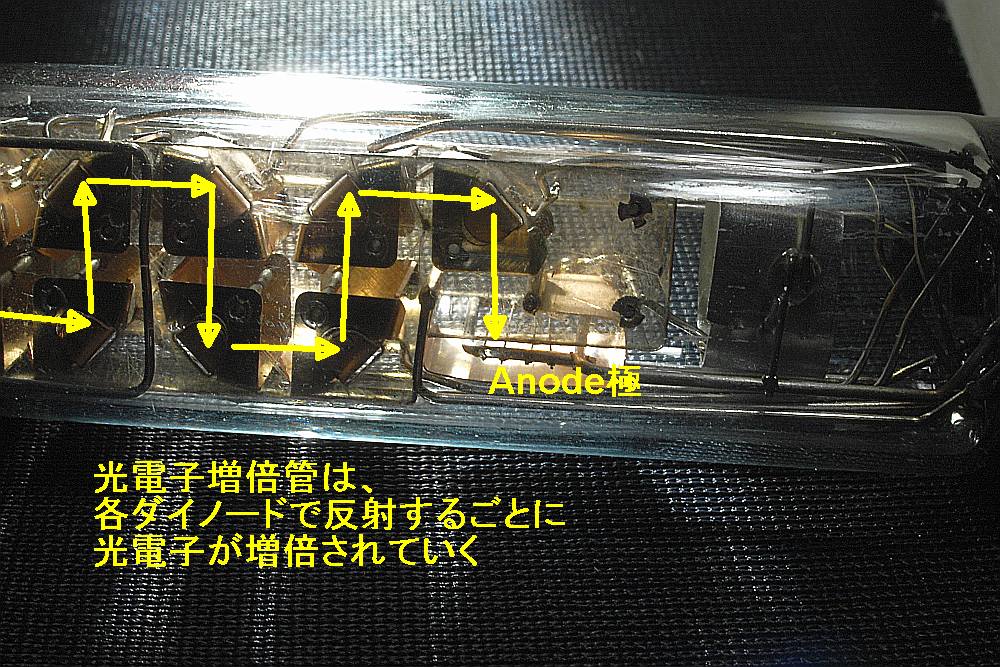

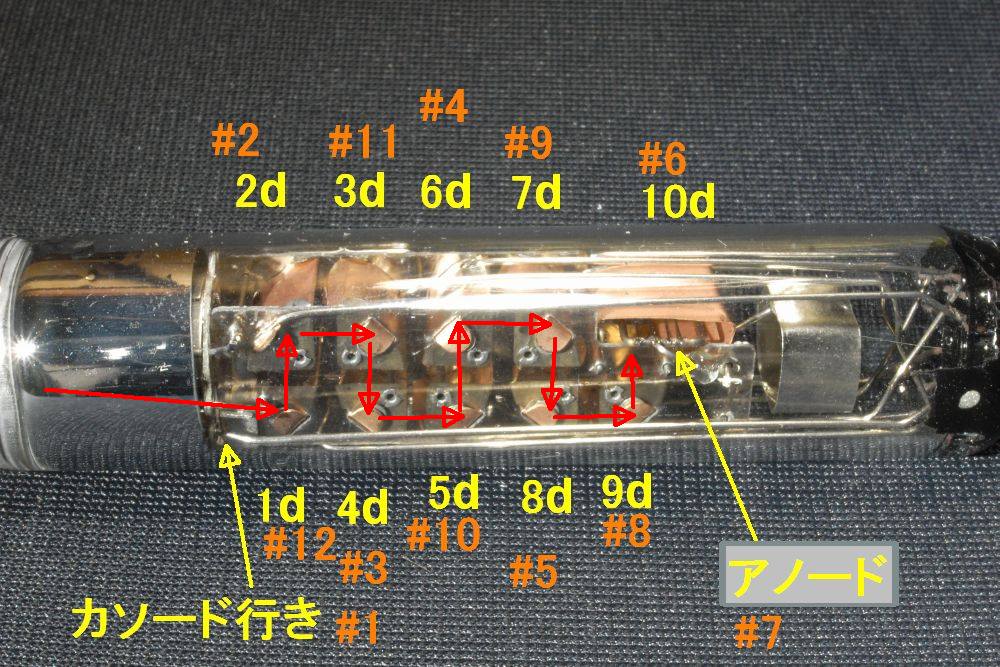

光入射面に蒸着金属面の光電面を持ち、光電面に到達した可視光(近紫外)光子によって生じた電子を、ダイノードと呼ばれる加速反射電極(通常6~14段)で増幅し、最終ダイノードから電流で取り出す。一般に取り出した電流をI-V変換。

ガンマ線を光電面で光電子に変換できそうに思えるが、光電面は極めて薄いためにエネルギーの高いX線やγ線の光子は通過してしまい、光電面ではじき出される光電子は、極めて少数にとどまります。シンチレータは分厚い光電面と解釈(シンチレータで、γ線→可視光→光電面光電子の2重の変換になる)することもできるかもしれません。

詳細な解説手引書が公開されています。

http://www.hamamatsu.com/resources/pdf/etd/PMT_handbook_v3aJ.pdf

*初めての方にはなじみの無い事柄だらけとは思いますが、無料で提供されているものなので、とりあえず手元に用意しましょう!

<PMT各種>

<PMT横から>

光電面(カソード)の蒸着素材はアンチモン、セシウム、カリウム、ナトリウムなどが複合して用いられる。

<光電面>

動作させるための周辺回路は、ダイノード1段あたり60~120Vの安定した直流電圧が必要で、仮に1段80Vとして12段使用すると960V必要となる。PMTの段数が多すぎる場合は、途中のダイノードを最終ダイノードとして使用することも出来る。

自作家の多くがPD方式を採用しているようだが、これはPMTに必要な高電圧を安定して得ることがそれなりに技術的ハードルが高いこと、PMTの入手が海外からの輸入となることが原因のようだ。

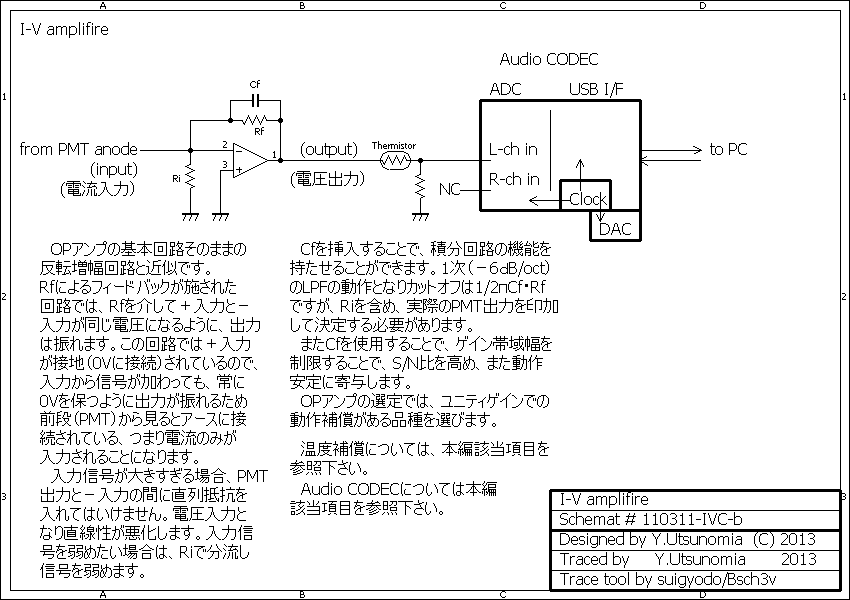

最終ダイノードからの出力は、電流きでんで、0Ω受け(電流として受信)しなければならないが、これはフィードバックのかかったOPアンプの反転入力で受けることで、容易に実現できる(OPアンプ出力からは電圧出力される)。

しばしばPMTからの出力をケーブルにて延々と引き回して、アンプに入力するが、これは非常に大きな不安定要素、波形の損失につながる。できれば初段のアンプはPMTに隣接して配置したいものである。ごく普通の高インピーダンス受けの回路では、明示的にエネルギー直線性が良くありません。

PMTとシンチレータの接続は、PMTの寿命が有限であることもあり、光学グリスや光学オイルを塗布して結合し、必要に応じて交換することが可能だが、軍用などの一部製品では、接着剤により永久固着結合させたものものある。交換はできないが、永久固着結合の方が、光損失やドリフトがすくなく、また機械的な耐久性も高い。

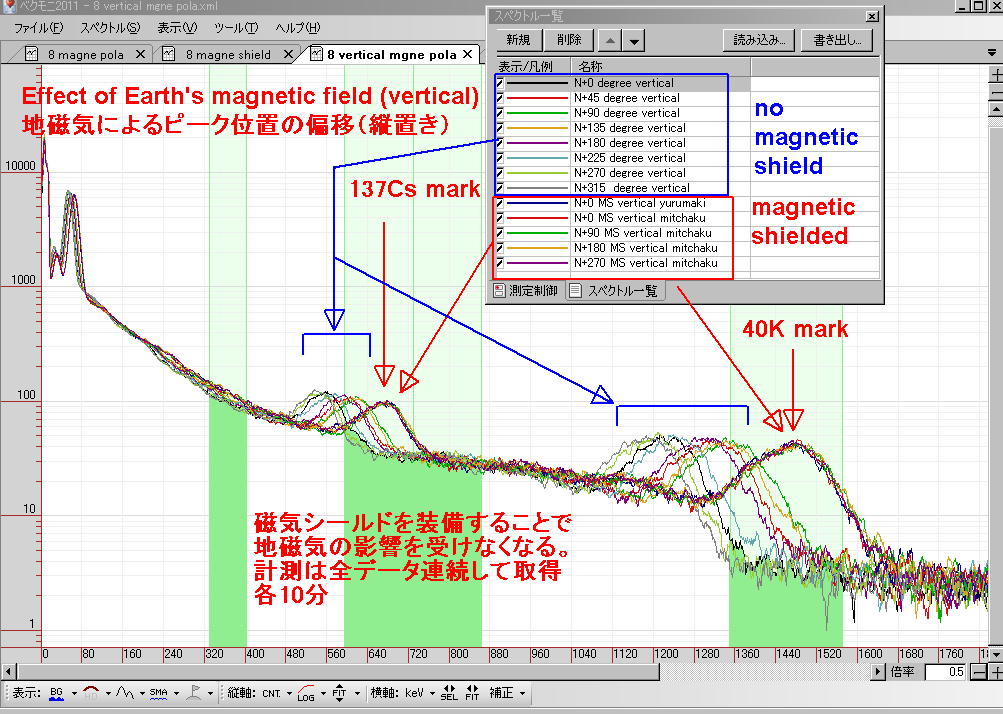

2 PMT固有の問題

★光電面→ダイノード→ダイノード・・・の信号は、真空中の電子移動であるため、磁界の影響を受けやすい。フレミングの左手の法則による、電子流の位置変調(ローレンツ力による)がある。

地磁気の磁束密度は、磁極で約60μT程度だが、その影響はPMT出力パルス波高値に表れ、スペクトロメトリーのピーク位置の移動として観測される。

ピーク位置の地磁気によるドリフトは、観測から最大でおよそ16%低エネルギー側にシフトします(PMTの電極構造や素材により、この値は変化します)。

<地磁気によるピーク位置移動、横位置>

一部にはプローブを縦置きにすると、地磁気の影響を軽減できるという噂がありますが、PMTの構造と偏移が生じる理由を考えると、立て位置でも横位置でも同様に偏移は生じます。

<地磁気によるピーク位置移動、縦位置>

人間の生活圏では交流電源や直流電源が多く存在し、それらには地磁気をはるかに上回る交流磁界や直流磁界のものもある。数百キロHz以上の高周波磁界は非鉄金属のシールドケースに格納することで効果があるが、数十キロHz以下の低周波磁界(とくに電源周波数である50または60Hzと直流磁界)は高透磁率の磁気シールドでPMTを覆う必要がある。

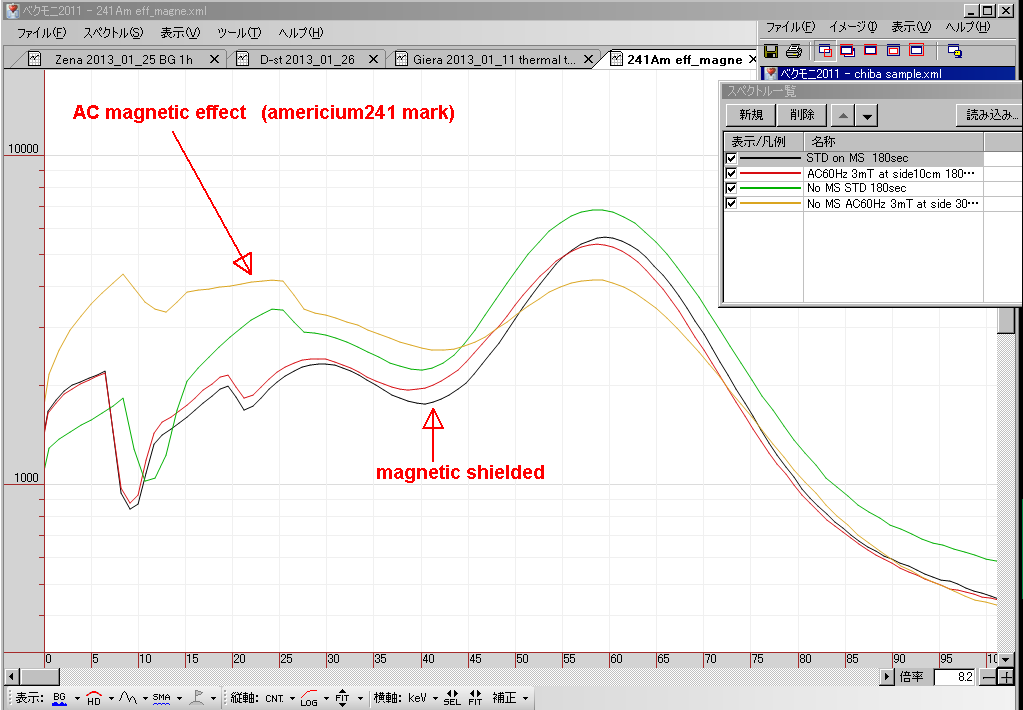

直流磁界ではスペクトロメトリーのピーク位置の移動が、交流磁界ではピーク分解能が影響を受ける。(磁界による影響はスペクトロメトリー横軸方向への変調なので、ピークの幅が広くなり、ピークの識別が甘くなっていきます。)

<交流磁気によるピークの広がり>

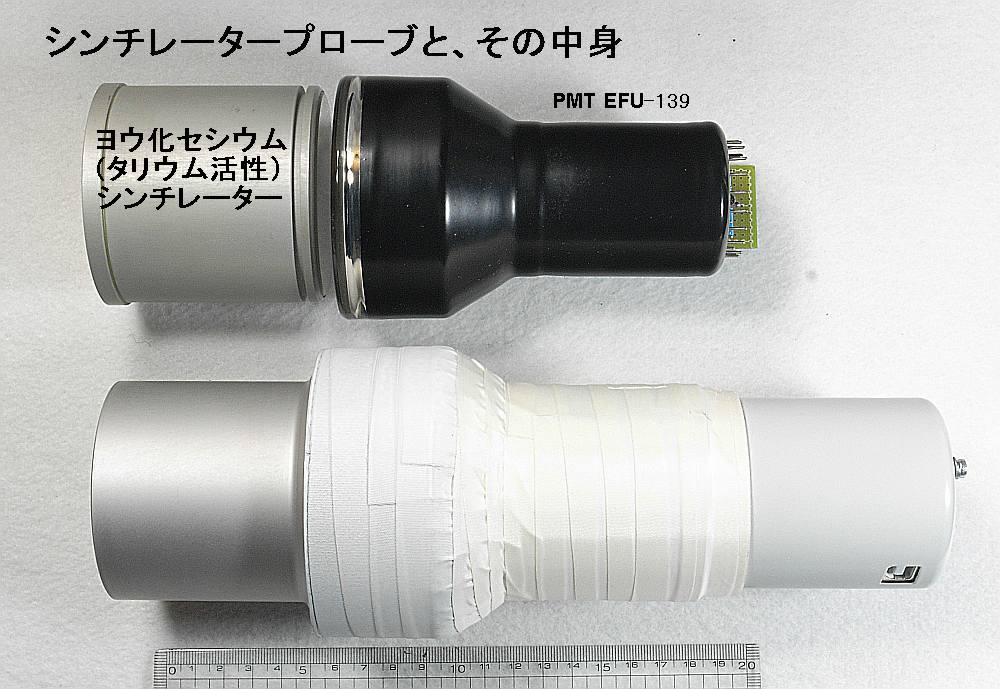

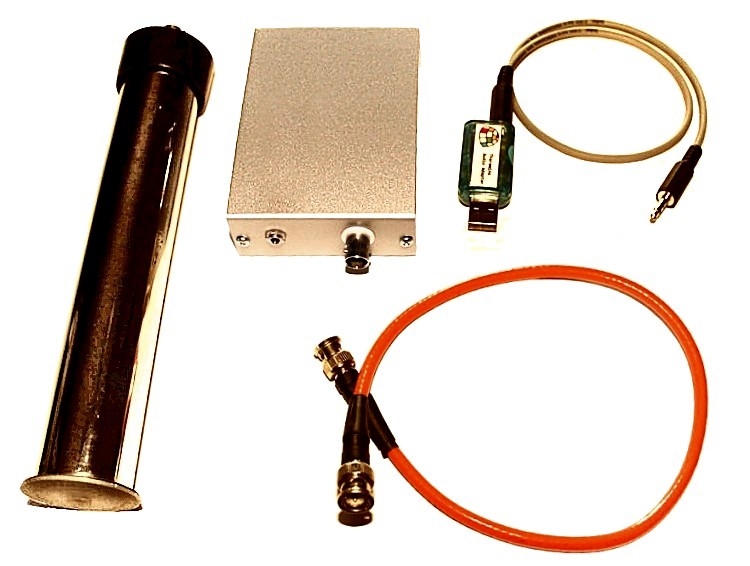

<ロシア製Atom Spectraの外観と中身>

左から2.5インチ×2.5インチCsI(Tl)シンチレータとPMT

この組み合わせで爆発的な計数率が得られる・・磁気シールドはPMT部分を覆う必要があります。

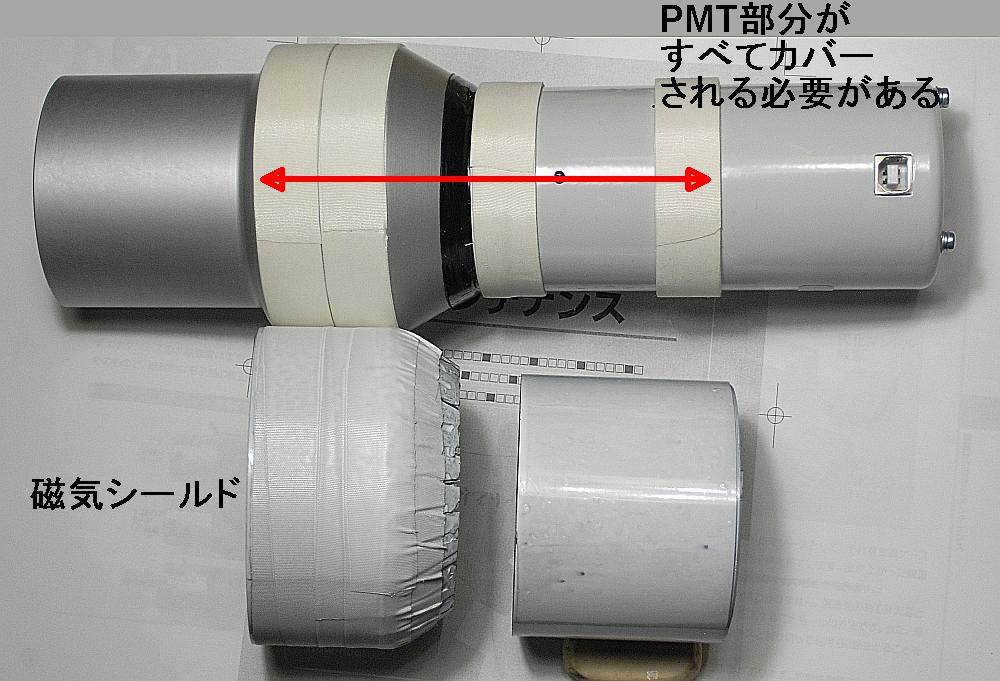

<製作した磁気シールド>

形状から2ピースに分けて製作。プローブ本体との間はガラステープなどでインシュレーション、がたつき防止と電気的な分離を行う。磁気シールドセット後、この部分を持ち移動することなどを想定し、テープなどで固定し、すっぽぬけて落下などしないように配慮。

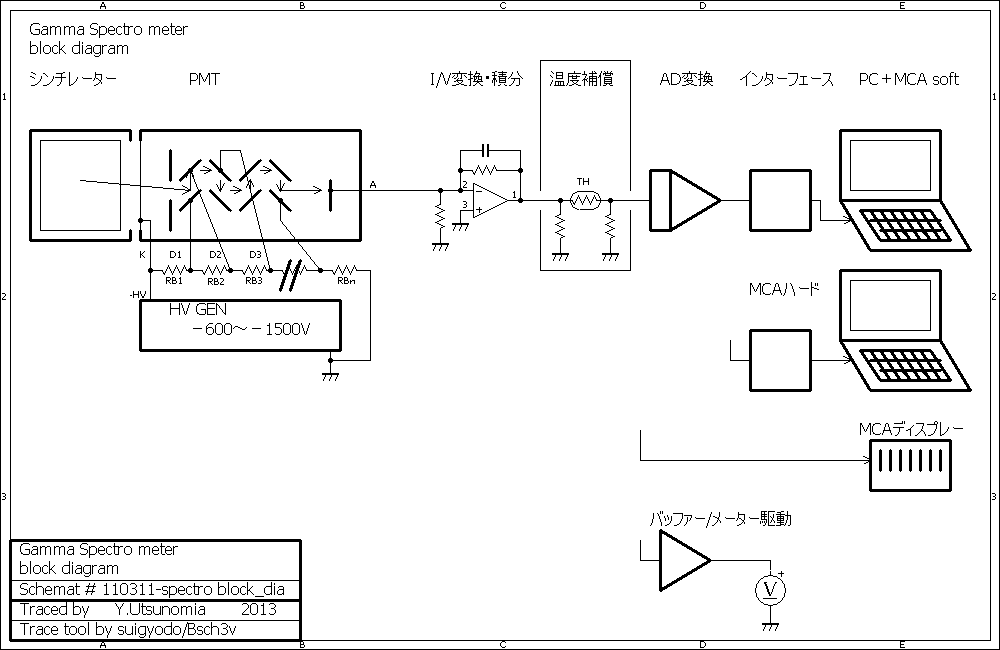

3 構造・構成

おおよそのブロックを図示すると、以下のようになります。

<ディテクタブロック図>

3_2 シンチレータ

シンチレーション発光は、多くの物質に見られるようですが、実用的にはNaI(Tl)(ヨウ化ナトリウム(タリウム活性))または、CsI(Tl)(ヨウ化セシウム(タリウム活性))の単結晶のアッセンブリーが使いやすいと思います。

<シンチ>

この塩結晶のシンチレータは潮解性が有り、とくにNaI(Tl)では特別に防湿配慮していない場合、比較的短期間に潮解劣化が生じます。CsI(Tl)も潮解性がありますが、NaI(Tl)ほどではありません。潮解劣化すると透明度が低下し、光出力も低下、エネルギー分解能も出なくなります。

また結晶そのものを適切な光反射体で覆い、なおかつ、外からの光を遮蔽する必要があります。反射体の不適切な組み付けは、潮解同様に、光出力の低下、エネルギー分解能の悪化につながります。

光出力の変動やエネルギー分解能の低下は、MCA集計結果の横軸に大きく影響します。

また多くのシンチレータの光出力は負の温度特性を持ち、MCA集計結果の横軸に影響します。

入手できるシンチレータは、裸の結晶成形物(直方体や円筒形)、防湿、反射(多くは白色)層、遮光の内装された、アセンブリーがあり長期の運用を考えると、これらが施されたアセンブリーの中古品購入も気楽かもしれません。

注)シンチレータは裸のものもアセンブリも、原則として乾燥保存です。とくに使用しない場合は、密閉できるケースに乾燥剤(シリカゲル推奨)を十分に入れた「デシケータ」を用意し、その中で保管する必要があります。(巻末に写真があります)

3_3 PMT(光電子増倍管)と高圧電源

PMTは冷陰極の真空管の一種で、とくに高真空に製造されています。大小さまざまな製品があり、シンチレータと組み合わせる場合、シンチレータの光出力窓よりも大きな光電面を持つものと組み合わせます。光出力窓よりも光電面が小さいと、エネルギー分解能が悪化します。光電面の方が大きい場合は、問題ないようです(衝撃に対して、光電面が弱くなるかもしれませんが)。

<各種PMT>

PMTを安定動作させるには、安定した高電圧が必要です。高電圧のゆっくりとした電圧不安定は、MCA集計結果の横軸の位置精度に影響を及ぼし、速い変動はエネルギー分解能を悪化させます。さらに速い変動はノイズとして集計結果にスペクトルが表れます。

光電面はカソード(マイナス極)で、カソードから発生した光電子は最初のダイノードとの電位差によって加速し、ダイノードで反射し加速電圧に比例した倍率で光電子が増えます。反射した光電子は、次のダイノードとの電位差で加速し、そこでも反射(とともに光電子の増加)。これをダイノードの極数だけ繰り返し、アノードから「電流」として取り出せます。

電流としてなら、比例出力が得られますが、電圧として取り出すと比例出力にならないので注意します。

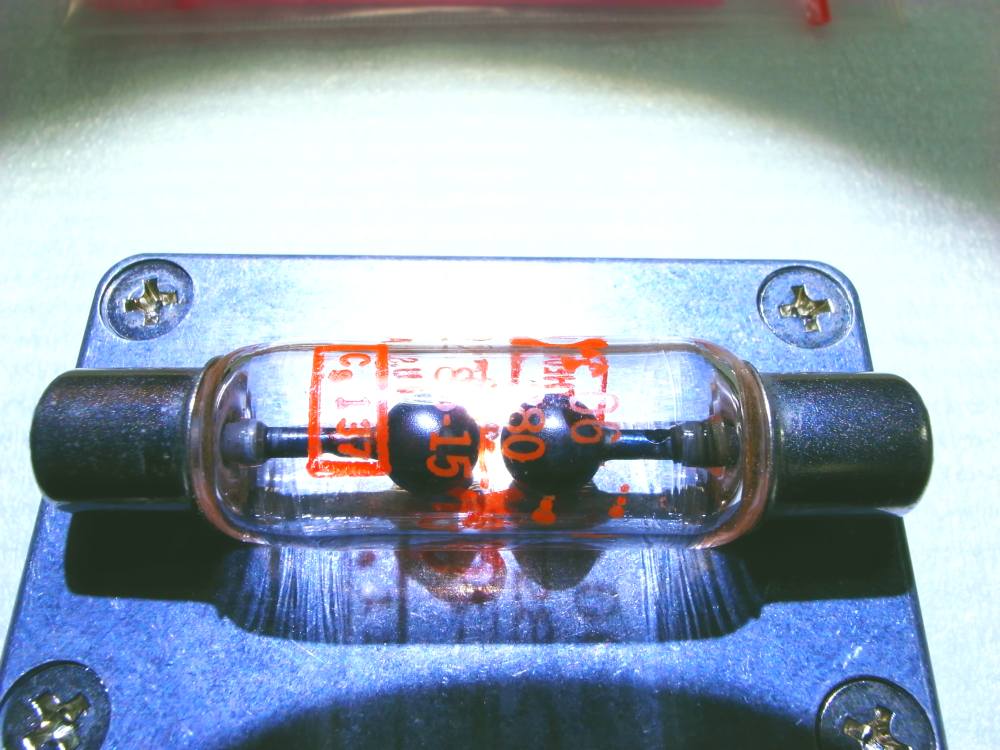

<PMT電極>

**写真は超小型のPMT EFU-68の内部電極の写真です。製品は遮光塗装が施され、通常内部は見えませんが、この写真は遮光塗装を剥がしたものです。

もちろん衝撃に注意しますが、同時に強い磁気や湿度に対しても配慮する必要があります。高電圧の電流のリークは表面伝いにあらゆるものの表面を流れようとします。電極端子部分などにうかつに素手で触れないように注意します。保管はシリカゲルなどで強制的に乾燥。

PMTは非常に微弱な光を増幅し、電流出力しますが、通常室内の明るさを入力すると、最終電極であるアノードには高圧電源が許す限りの電流が流れ、簡単に、一瞬で焼損します。

テストであっても、必ず暗箱の中で、注意深く行う必要があります。

通電していない状態でも、光電面(光の入射口)に強い光を当てると、光電面が劣化(焼けた状態)すると言われています。注意しましょう。

PMT単独の保管も冷・暗・乾所で行います。

3_3_a 高電圧の印加

各ダイノードに一定電圧を安定して印加する必要がありますが、各ダイノードの消費電流が小さいため、比較的高い抵抗値を直列に並べ、抵抗分圧によって、各ダイノード電圧を得ることが一般的です。

この直列抵抗群をブリーダー抵抗と呼びますが、この方法以外に前出のPMT handbookにはコッククロフト・ウォルトン回路を使用する方法が記載されています。TAKA(JA2GRC)氏の作例では、この回路を採用しています。

その1

http://ja2grc.blog3.fc2.com/blog-entry-2042.html

その2

http://ja2grc.blog3.fc2.com/blog-entry-2298.html

その2では単純なコッククロフト・ウォルトン回路ではなく、ブリーダ抵抗回路(分圧よいうより、高電圧の検出)とのハイブリッド化による高性能化が計られている。

TAKA(JA2GRC)氏の回路では、負の高電圧(各ダイノードへの電圧)を供給しているが、この回路ではPMTのアノードからの電流出力を直接に直流的に受け取ることができます(無信号を0Vとし、そこから負の電流パルスとして受けられる)。

3_3_b 高電圧の印加2

標準的にはPMTのカソードに負の高電圧を印加する方法が使用されるが、負の高電圧が得にくい場合はカソードを0Vとし、最終ダイノードに正の高電圧を印加します。もちろんアノードは最終ダイノードに近似の電圧なので、高電圧コンデンサを介して、アンプ入力します。高圧コンデンサが無いとアンプに直流1KVが印加されてしまい、アンプの入力は直ちに破壊します。コンデンサを入れることで、直流高電圧はカットできるのですが、信号は微分値となり、パルス波形の前後にアンダーシュートが生じます。

このアンダーシュートはスペクトルの低エネルギー部分の分解能や安定性に影響し、またMCAが無効信号に分類する率が上がります。

旧来のプローブ(シンチレーター+PMT)、アンプ、高圧電源、などをバラバラに集め、ケーブルで連結して使う場合には、プローブへの配線が1本ですむことから、しばしば利用されます。

信号系への直流カット目的のコンデンサは、しばしば問題を生じる原因となるため、慎重に吟味する必要があります。TAKA(JA2GRC)氏の作例でも

その29 信号系の段間コンデンサの問題

http://ja2grc.blog3.fc2.com/blog-entry-2357.html

に関連する問題指摘が掲載されています。

しかし、回路や構成を単純化するには、正の高電圧を印加する方法にも一定の利点はあると考えられます。

イタリアにThereminoというアマチュアサークル(ソフト・ハード開発)があり、MCAソフトやガイガー集計ソフトとともに、ハードウェアの技術公開や頒布も行っていて、高圧電源と前置アンプの回路図(組み立て済み基板も購入できるらしい)を公開しています。再現性は未確認ですが、リンク紹介します。

http://www.theremino.com/blog/gamma-spectrometry

3_4 I/V変換と積分回路

PMTからの出力は電流きでんなので、0Ω受けします。負帰還のかかったOPアンプのマイナス入力は、負帰還のためにプラス入力と同じ電圧になるようにフィードバックは作用します。つまり+入力が接地されているときにはマイナス入力が+入力と同じ(=接地=0Vを保つ=0Ωで受けたことになる)になり、電流のみを検出することができます。

<OPアンプの反転入力回路例図>

これは得られた信号の波形電圧の直線性と関連があり、直線性が悪い場合は、MCA集計結果の横軸(エネルギー軸)の直線性が悪化し、キャリブレーションしにくくなります。

I/V変換と同時に、フィードバックループに適切なコンデンサを入れることで、積分(あるいはLPF、または信号の時間軸訛らせ)機能を得ることが出来ます。時定数は並列のフィードバック抵抗と、このコンデンサの積で得られ、後のADCのサンプリング周波数に最適化することで、得られる波高値(AD変換後の)を高忠実化することができます。

注>Audio CODECには様々な種類がありますが、L/R入力間に時差を持つものがかなりあるため、接続は片方のチャンネルにのみ行います。理由は

http://bb2.atbb.jp/geiger_dev/viewtopic.php?t=20

を参照下さい。

そもそも、なぜ積分して訛らせる必要があるのか・・。ADCのサンプリング周波数(44.1K、48K、96KHzなどの)に対して、光パルスがあまりに速すぎる(短時間すぎる)ために、光パルスの波形をそのままADCに入力しても、正確な変換が出来ないことがその理由です。

いくつかのシンチレータのパルス出力の減衰時間を測ってみると、プラスティック・シンチレータで10ns(ナノ秒=1/1000000000秒なので、10ns=1/100000000秒)、NaI(Tl)で250ns、CsI(Tl)は1000nsと言われています。

一般的なPCに搭載されているオンボードのマイク入力はサンプリング周波数44.1KHzか48KHzであることが多く(実測して見なければ不明。アプリケーションから見るとどのようなサンプリング周波数にでも対応できそうに見えるが、実測すると、48KHz程度のことが多く、それをデジタル的にリサンプルしていることがほとんどです)本当は48KHzなのに、リサンプルで192KHzで分析しても得られる結果は48KHz相当か、それ以下です。ノートPCの中には24KHzサンプリング固定のものも珍しく有りません。その場合にでもアプリケーションからは平然と192KHzが選択できます。

48KHzの1サンプルは1/48000秒ですから20.8μs(マイクロ秒)です。デジタル音声信号としてパルスを得るには最低10サンプルくらいは必要なので、208μsとなり、最も遅いCsI(Tl)の発光時間の208倍もかかってしまいます。

1000nsのパルスを積分で208倍に引き伸ばし、ADCに引き渡さなければ、正常に波形伝送できません。

誰もがこの部分では大変苦労するのですが、前出のDOKUさんの作例

http://doku.bimyo.jp/spectrum/index.html

では、サンプル・アンド・ホールド回路を使用し、時間を引き伸ばしAD変換を安定化しています(ただし、非常に低速動作)。

本格的なMCA分析装置では、そもそもADCのサンプリング周波数そのものが数MHz~数十MHzにも及ぶので、取りこぼし無く集計ができるのです。オーディオ用の廉価ADCではせいぜい192KHz程度が限度と言えます。

3_4_a 低速サンプリングのメリット

先の本格的超高速ADCでは速いのですがレベルそのものの分解能が低く(8~12 bit)、MCAのチャンネル数を多く取ることが困難です。オーディオ用ADCでは一般的に16bitあるため、理論的には最大で2の16乗(=65536チャンネル)得られることになります。

また積分するということは帯域を制限することになるので、「ひとつの信号系の利得と帯域の積は一定になる」からより高いS/Nを得ることができます。低雑音であることは、そのままγ線低エネルギー側の感度や分解能の向上、無効パルスの低減に貢献します。

3_4_b 低速サンプリングのデメリット

低速サンプリング44100Hz の場合、パルス一つを10サンプルで現すとすると、毎秒4410パルス以上は飽和し、明白に数え落しが発生するということになります。実際に2.5インチX2.5インチサイズの大型CsI(Tl)では、10KeV相当以下のX線(光電面から直接発生するものなど)まで含めると、汚染されていない地域で遮蔽なしのBGで、この値を上回るパルス数が観測されます。このため、パルス数では常に飽和状態となり、ベクレル定量や線量当量率を正確に求めることはあまり意味がありません。

3_5 温度補償

シンチレータそのものが、比較的大きな負の温度特性を持っているために、温度補償する必要があります。

温度補償が無い場合、MCAソフトによっては、ソフト側で相当するキャリブレーションができるものも有りますが、いくら合わせても温度が1度変化するだけで、MCA集計値ピークの位置は、20チャンネル相当以上もずれます。

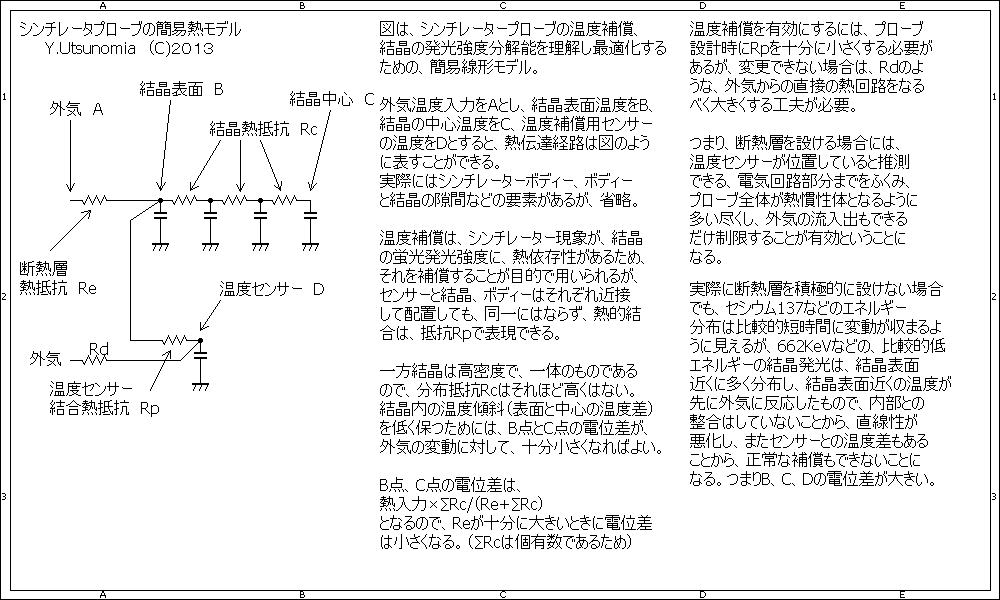

■■温度補償は上図のような形で行えますが、まず温度センサーはシンチレータに取り付け、シンチレータの温度を反映するようにセットしなければいけません。またシンチレータの大きさが大きい場合(1ccに対して10ccは十分に大きい)、熱的な平衡(シンチレータ全体ができるだけ同じ温度になるよう)にし、温度センサーはその温度を検出し、反映するようにしなければ、補償結果は無残なものになります。熱的平衡に達するには一定の時間がかかります。

TAKA(JA2GRC)氏のブログの解説が、大変わかりやすいと思います

その31 温度補償用の部品の調査と購入

http://ja2grc.blog3.fc2.com/blog-entry-2361.html

その32 温度補償用サーミスタの準備

http://ja2grc.blog3.fc2.com/blog-entry-2364.html

その33 温度補償用サーミスタのテスト

http://ja2grc.blog3.fc2.com/blog-entry-2365.html

その34 温度特性データの取得

http://ja2grc.blog3.fc2.com/blog-entry-2368.html

その35 温度補償シミュレーション

http://ja2grc.blog3.fc2.com/blog-entry-2373.html

その36 温度補償用のサーミスタの取り付けとロガーの準備

http://ja2grc.blog3.fc2.com/blog-entry-2374.html

その37 温度特性の取得と補償の概要

http://ja2grc.blog3.fc2.com/blog-entry-2375.html

その38 温度特性の取得と補償の計算・定数決定

http://ja2grc.blog3.fc2.com/blog-entry-2386.html

その39 温度補償の室内での評価

http://ja2grc.blog3.fc2.com/blog-entry-2387.html

<温度傾斜モデル図>

この図は熱の流入と流出を簡易にモデル化したもので、図の抵抗ネットワークの構造上の熱抵抗値は位置により固定なので、全体を断熱し、プローブ全体がひとつの熱慣性になるように運用することで、補償が正常に機能することが理解できます。

注意 温度補償が正常に動作していても、このモデルからわかるように、被測定物と温度センサーが近隣に配置してあるだけではだめで、関連する部分が一つの熱慣性体になっていなければ、補償の結果は正しく反映されません!

温度補償を最適化するための実験であっても、室温の微妙な温度変化で影響を受けるため、常に断熱シートにくるみ、外気遮断を実施しながら、また熱的平衡になるのを待ちデータ取得しなければ、実験そのものが無意味なものになってしまいます。

3_5_a 実際の施工

上のモデルのシンチレータと温度センサーはできるだけ近く配置し、シリコンゴムなどで熱的に結合することで、Rpは小さくかつ一定になります。結晶内の熱結合(熱伝導率)は一定なので、できることはReやRdの熱抵抗を大きくすることです。

要はプローブ全体を断熱性のシートで完全に覆い、空気の流入もできるだけ小さく、ケーブルを引き出す場合も、ゆとりを付け断熱シートとの間に隙間を作らないことが有効です。

このような目的に合致するシートは、発泡ポリエチレンシートの片面にアルミニウム蒸着シートを貼った製品で、非常に廉価に入手できます。

<断熱シート素材>

<断熱シート写真>

工作はプローブ全体がスッポリと入り、なお多少のゆとりのある直径の筒状にまるめ、シンチ側先端を封鎖し、テール部分からケーブルを引き出しシートの折り返しの中に折り込むことで高い断熱性を得ています。

積層枚数ですが、2重または3重で十分な性能が得られますが、断熱性そのものは「動かない空気」であることを意識しながら組み立てます。

同じ形式のシートの断熱性能は、1重で発泡スチロール4cm厚にも匹敵するそうなので、2重ではその2倍がえられるのかもしれません。

1重よりも2重以上を推奨する理由は、この素材の優れた断熱性能は、外気--断熱層--内側空気--プローブ のときに最大で、外側物体--断熱層--プローブ の場合は、実質的に断熱層の中の動かない空気分の断熱効果しか得られない(断熱効果があまりよくない)。

2重にすることで、2枚の断熱層は密着しない(シートはエンボス加工されている)ことから、この間に動かない空気層ができて、より断熱効果を維持しやすいという利点が生じます。

アルミ蒸着層を内向きにするか、外向きにするかは悩みどころですが、伝導する熱に関しては、ダイオード効果のような現象は無いようなので、汚れの付着や状態を確認しやすいことから、白色面を外側になるように組み立てます。

しかし、アルミ反射層は可視光から近赤外域に対しては高い反射率を持つため、夏季に屋外で使用する場合はアルミ反射層を外側に配置することが有効と考えます。

<プローブブーツ>

上記処方による断熱は、保温ではなく、熱の流入流出抵抗を大きくすることで、プローブ全体をひとつの「熱慣性体」とみなせるようにして、温度変化の傾斜を緩くすることで「温度補償」が正確に機能する工夫です。

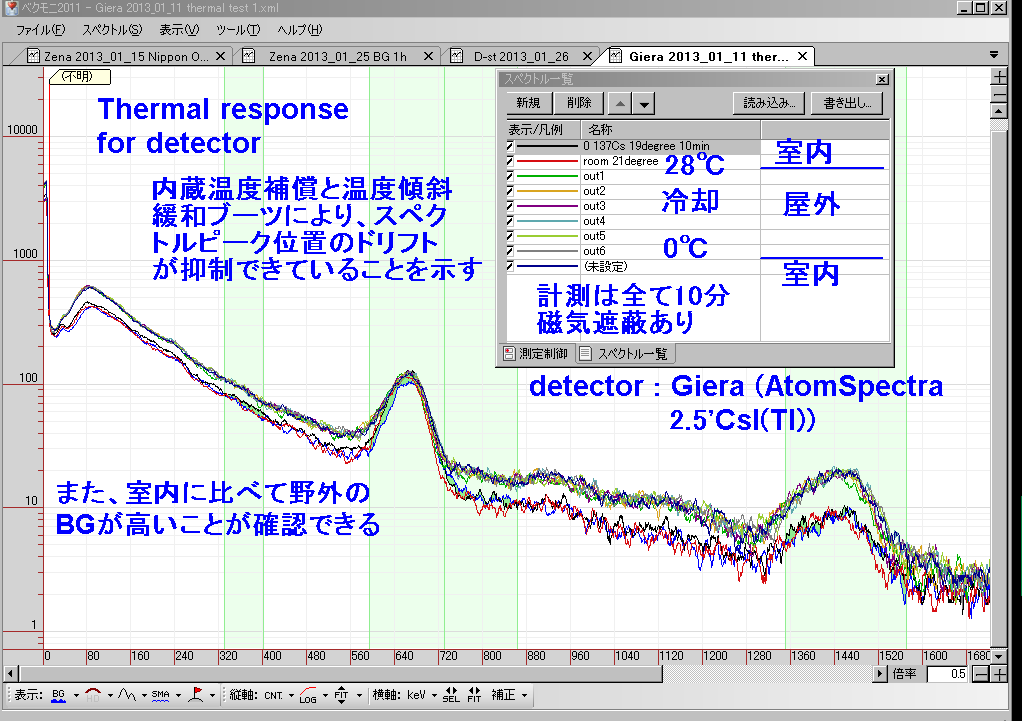

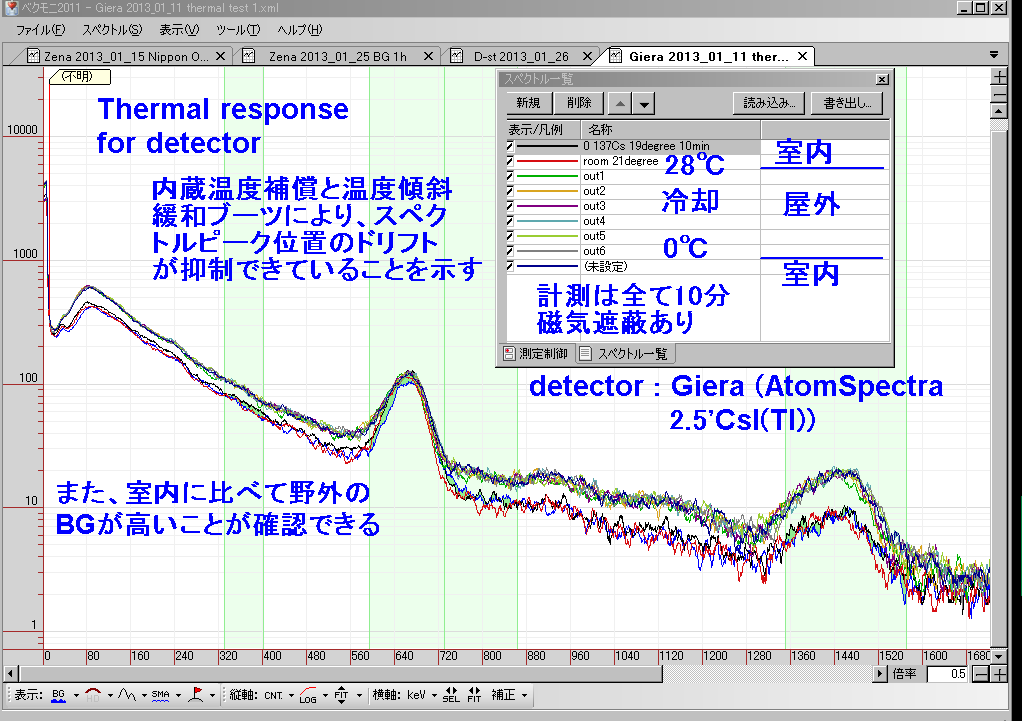

<改善・温度補償の画面>

測定条件は上記と異なりますが、冬季に室内から室外に持ち出し、10分間隔でテスト線源(137Cs)のピークを追跡したもので、室外での最低温度は0度に達しています。

<<プローブ・ブーツへ>>工事中

3_5_b プローブブーツの得失

急な温度の変化を少なくし、高い安定性をもたらせてくれる保温プローブブーツですが、放射線を発している物質とシンチレータの間に位置する障害物であることに変わりはないので、得られるスペクトルには一定のデメリットが表れます。その一つは、その物質とシンチレータの距離がより遠ざかることと、ポリエチレンとアルミ蒸着層があるために、その部分で散乱が発生し、スペクトル分解能が少しではありますが低下してしまうことです。ベクレルモニターの場合、温度管理や遮蔽を行うため、保温ブーツは用いませんが、サーベイではその損失を理解し、得られるメリットを活用しましょう。

原発事故ではセシウム134、137が排出され、特有のスペクトル605KeV、662KeV、796KeVの3つ山が容易に観測できます。しかし605KeVと662KeVは近接しているため、スペクトル分解能が低下しているとくっついて一つの山のように見えます。ブーツを作るとき、厚い方が保温効果は高いですが、汚染土壌サンプルのスペクトルを見ながら、この2つの山が1つの山に見えるか、台形の丘に見えるか、2つのピークに見えるがで判断しましょう。

台形くらいなら問題ありませんが、1つのガウス分布に見えるような場合は少し薄くするべきでしょう。

3_6 AD変換(PMT出力パルス信号のアナログからデジタルへの変換)

MCA集計するには、ピーク検出回路とウインド・コンパレータ回路群でハード構築することができますが、現代の旬な技術では、PMTからのパルスをAD変換しPCへ送ることで、ソフトウェアMCAで集計することが手軽に行えます。

MCAについては後述しますが、PMTからの出力パルスは前項「I/V変換と積分回路」で記したように、非常に高速度の(パルス幅の狭い)信号と言えます。

本格的にMCAするためには、「パルス信号に最適化された」ADコンバータを、「必要な頻度に耐えられるような速度」で使用することになります。

一般的な馴染みのあるADCは、PCなどに内蔵されているオーディオ用途のサンプリング周波数が32KHzから96KHz(高いもので192KHz)が思い浮かびます。これらの動作は、サンプリング周波数(と同じ周波数のワードクロックに従い、「入力の有無とは無関係に」アナログ信号をデジタルに変換し続けています。またオーディオ用途では伝達する信号の性質から、「正弦波」の伝送に最適化されており、このため効率的にアナログパルスをデジタルに変換できません(正弦波とパルスでは最適化内容が異なっている)。

具体的には一つのアナログパルスをデジタル変換するのに、10~20のサンプルを用いて、伝送することになります。

パルスに最適化されたADCでは、パルス入力が存在するときにだけ動作し、一定の変換時間後に必要な情報(MCAの場合は波高値)を、一つのパルスに対して1つのデジタル値を返します。(逆に言えば正弦波の集合で表される、任意のスペクトルを効率的にデジタル変換することはできません)。

オーディオ用途のADCは、正弦波の伝送のために、アンチエリアッシング・フィルターと呼ばれる、ナイキスト周波数(一般的にサンプリング周波数の1/2の周波数)で-∞にカットオフする、非常に急峻なフィルターを使用しますが、これがパルス入力の取り扱いにとっては障害となり、多くのサンプルを消費する原因となります。

波高値の取得に必要な条件は、アンチエリアシングフィルターがなければ、パルス幅は1.5サンプル程度の幅があれば、デジタル表現が可能なのですが現在市販されているオーディオ用途のADC、DACでは必ずアンチエリアシングフィルターが内蔵されていて、その機能を解除することができません。

(1990年ころまではADCやDACのアンチエリアッシングフィルターは、チップに内蔵されておらず、オーディオ用に使用する場合は、外付けで対応していま

した)

アンチエリアッシングを内蔵しない、工業計測用途のADCの採用も考えられますが、現在のようにオーディオ用CODEC(ADCやDACなどのオーディオ用途の機能のほとんどを内蔵したチップ)のように安価(安価なものでは100円以下)には入手ができませんし、周辺の回路規模も比べようもないほど大型化してしまいます。

せめてもの抵抗は、サンプリング周波数をできるだけ高く取ることで、取得イベント数をかせぐこと(そのサンプリング周波数にあわせて、I/V変換回路の積分定数を最適化しなければならない・・最適化しない場合は、取得可能イベント数の向上は期待できない。 **サンプリング周波数を高速化してもエネルギー分解能の目だった改善は難しい)くらいのものです。

多くの自作セットでは、ADCはPC内蔵のデバイスを利用するようですが、その限界は上記の問題と、さらにアナログ接続的な問題があります。

このテキストはスペクトロサーベイを目指しますが、PCの内蔵オーディオデバイスでは、そのチップが持っている性能は十分に発揮できているとは言えず、アナログ性能である残留雑音特性(MCA集計では、低エネルギー部分の分解能などに影響)やレベル再現性(MCA集計ではエネルギー軸そのものの精度)に影響を及ぼします。

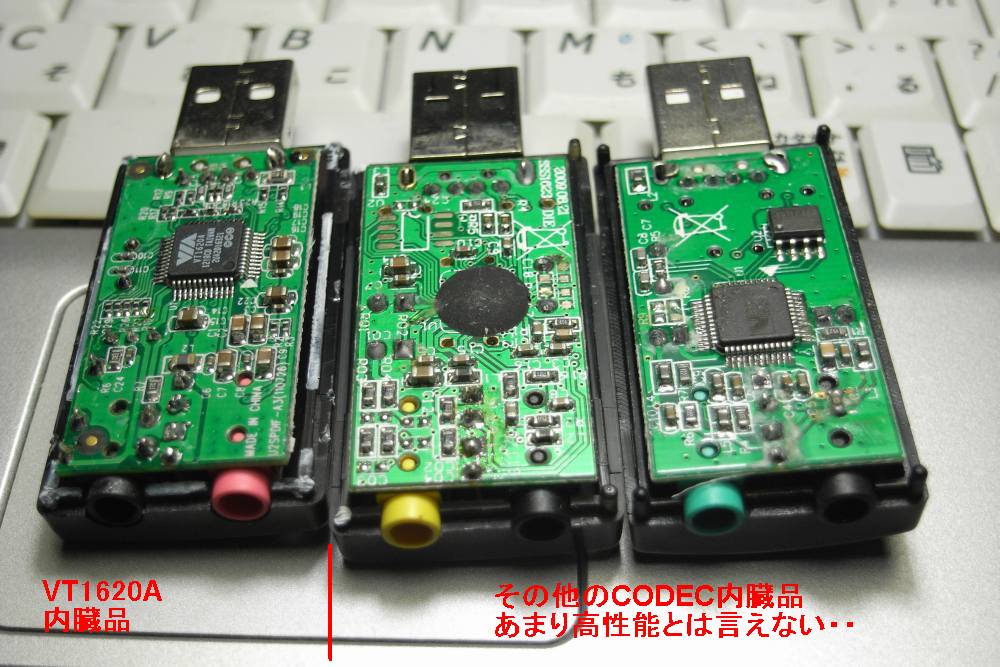

ささやかな改善は、外付けオーディオデバイスの採用で、仮にそのデバイスのチップがPCに内蔵のものと同じであっても、これらの問題の改善が期待できます。

このような目的に好適な機能ICがあります。Audio CODECと呼ばれるチップですが、たった一つの小さなパッケージの中に、ADコンバータ、DAコンバータ、クロックジェネレータ、レジスタ、USBインターフェース、コントローラなどが集積されていて、ファームウェアがあれば簡単に必要な機能を構築することができます。このファームウェアが問題なのですが、これも「USBオーディオインターフェース」と呼ばれる製品が安価に販売されているので、これを利用し、セットにそのまま組み込むことが、一つの解決方法として有効です。

基板そのものが十分に小型で、ほとんど改造の必要も無いので、プローブ側(あるいは近隣)にセットして使えば、後述の非合理的な旧世代の接続をせずに、安定動作させることが可能です(スペクトロサーベイには必要な性質です)。

<USB I/F VT1620A製品>

<VT1620A基板>

このチップについての調査レポートがあります。

http://bb2.atbb.jp/geiger_dev/viewtopic.php?t=20

この製品の例では、特別なドライバのインストールを行わなくとも、多くのPCでは接続するだけでデバイスを自動認識し、しかもサンプリング周波数96KHzで安定に動作します。また、PCのマザーボードに最初から搭載されているオーディオチップ(CODEC)よりも高性能かもしれません。詳細は上記の調査レポートを熟読ください。

3_6_a CODECをプローブに内蔵、または同居させたときの利点

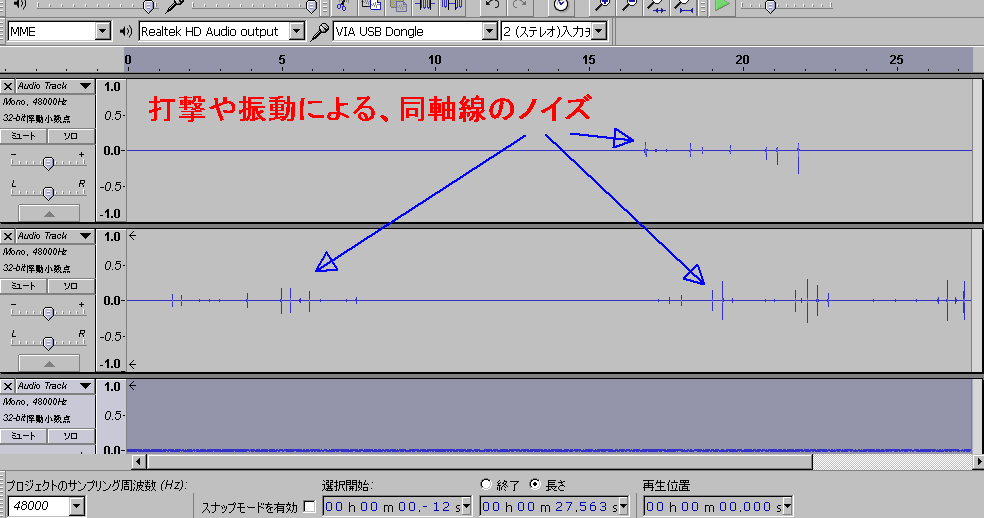

プローブPMTからの出力はインピーダンスが高く、なおかつ電流きでんであるため(つまり、デリケートで変質しやすい信号)に、如何にシールドを厳重にしようとも、ケーブルの長さあたりの損失が無視できない大きさで存在し、またケーブルを動かしたり振動を与えると、マイクロホンのようにその振動のノイズを発生します。

<同軸ケーブルに機械的な振動や打撃を与えた場合の、雑音発生>

CODECをプローブ近隣に設置し(あるいは内蔵し)、USB信号で集計のためのPCへ送った場合、そのプロトコル定義から、伝達される信号はそのまま送られるわけではなく、CRCなどの伝達正常性評価または訂正が自動的に行われる。このため、ノイズの混入や信号レベルの低下は、そのままアプリケーションに影響を与えるわけではなく、ノイズの浸入がある場合、ノイズの排除を、または、異常の検出により動作の続行は停止されます。

アプリケーションが動作しているときに、USBデバイスに異常があり伝送が遮断されると、多くの場合アプリケーションは異常停止し、接続が回復しても動作は回復しません。再起動の必要があります。

アプリケーション動作中にどうしても接続を解除しなければならない場合、PCそのものを「スタンバイ」または「休止」状態にし、その間に接続変更します。接続は、PCがそれらのモードから回復する前に、必ず同じUSBポートに接続復活させておく必要があります。

USBの規格上は、長さ5mのケーブルまでが有効ですが、実際には延長を行い10m以上に延長可能で、またUSBエクステンダーというLANケーブルに変換するハードと併用することで、50m程度には容易に延長できます。問題がある場合は、PCのOSによってデバイスとして認識ができなくなります。

大幅に延長する場合、後述の「プレヒータ兼無停電電源」をプローブ側に配置することで、さらに長距離の安定伝送が可能です。

また接続に使用するケーブルが、極めて入手しやすいことも利点と言えます。サーベイとして使用する場合、ケーブルは破損や汚染の可能性がありますが、常にスペアを用意しておくことや、破棄することも容易といえます。

基本的に、アプリケーションが動作していれば、接続ケーブルの品質や状態、取り回しや折り畳みなど、まったく気遣う必要はありません。

PMTから直接同軸ケーブルで引き出している場合、そのような扱いは考えられません。移動しながらの使用ではケーブルを最短化し、プローブをはじめアナログ部分を一体化する必要があります。

作例として、以下の製品があります。

http://www.gammaspectacular.com/products/gamma-spectrometry-systems/isotope-identifier-gs-walkabout

3_7 MCAソフト

MCAソフトは十分に実用的なものが、フリーウェアで公開されていますが、それらについてはこちらへ。

<<MCAソフトへ>>工事中(概要は本分後半にもあります)

<<スペクトルの眺め方>>工事中

3_8 構造・構成の問題点

構成についておおまかに解説しましたが、旧来はシンチレータ+PMT、高圧電源、I/Vアンプ(積分器)、温度補償(使用していないセットが多い)、ADC(多くはPC内蔵)・・・高級なセットでも、ADC、ハードMCA) をそれぞれ別途用意し、ケーブルで連結して使用することが多く、自作する場合でも「そんなもの」という思い込みからか、そのようなセット構成をするスタイルが一般的のようです。

<ディテクタプローブ>

Bee Reserch home より転載

http://www.gammaspectacular.com/index.php?route=common/home

<thereminoセット>

Theremino.com gamma-spectrometry より転載

http://www.theremino.com/blog/gamma-spectrometry

プローブ(シンチレータ+PMT)は一般的に円筒形で、内部にシンチレータ、PMT、PMTのブリーダ抵抗までを持っています。

この写真の例は、どちらも正の高電圧を使用する、同軸ケーブル1本で接続するタイプで、高圧電源+プリアンプの入ったボックスに接続します。

このボックスにはプリアンプが内蔵されている場合とされていない場合がありますが、内蔵されていない場合は別途用意します。この2つの写真の例では、いずれも内蔵されており、簡単な積分機能もあるようです。

このボックスからは、アナログパルスが出力されますが、MCA集計を最近ではPC上でソフトウェア的に行うため、ADCとUSBインターフェースへ送られます。

簡易なMCAの場合は、オーディオ用の廉価なCODECと呼ばれるチップを内蔵したアダプタを用いるか(THEREMINOの場合)、BRの場合は、USBインターフェースまで内蔵した製品も販売されています。

しかし、考えてみれば容易に理解できることですが、それぞれが離れて位置し、扱う信号が1000V以上の部分と、電流きでんの微弱信号があり、それらがケーブルで引き回されていること自体、安定動作や機動性にとってよかろうはずはありません。

つまり、PMT出力と、I/Vアンプは1cmでも近い方が望ましく、温度補償は当然シンチレータに取り付けられている必要があり、さらにADCもI/Vアンプに近いところにあるほうが、ノイズや安定性に優れることは自明の理です。

引き伸ばすならデジタル変換された後の信号が望ましいと言えます。

高圧電源の配置は考慮の必要があります。高圧電源はほとんどの場合、トランスやインダクターを用いるために、それらが発生した磁界がPMTに影響を及ぼす可能性があるためで、必要なら磁気遮蔽を行います。

実際に上記の製品でも、内部のシールドについては、かなり手を焼くようです。

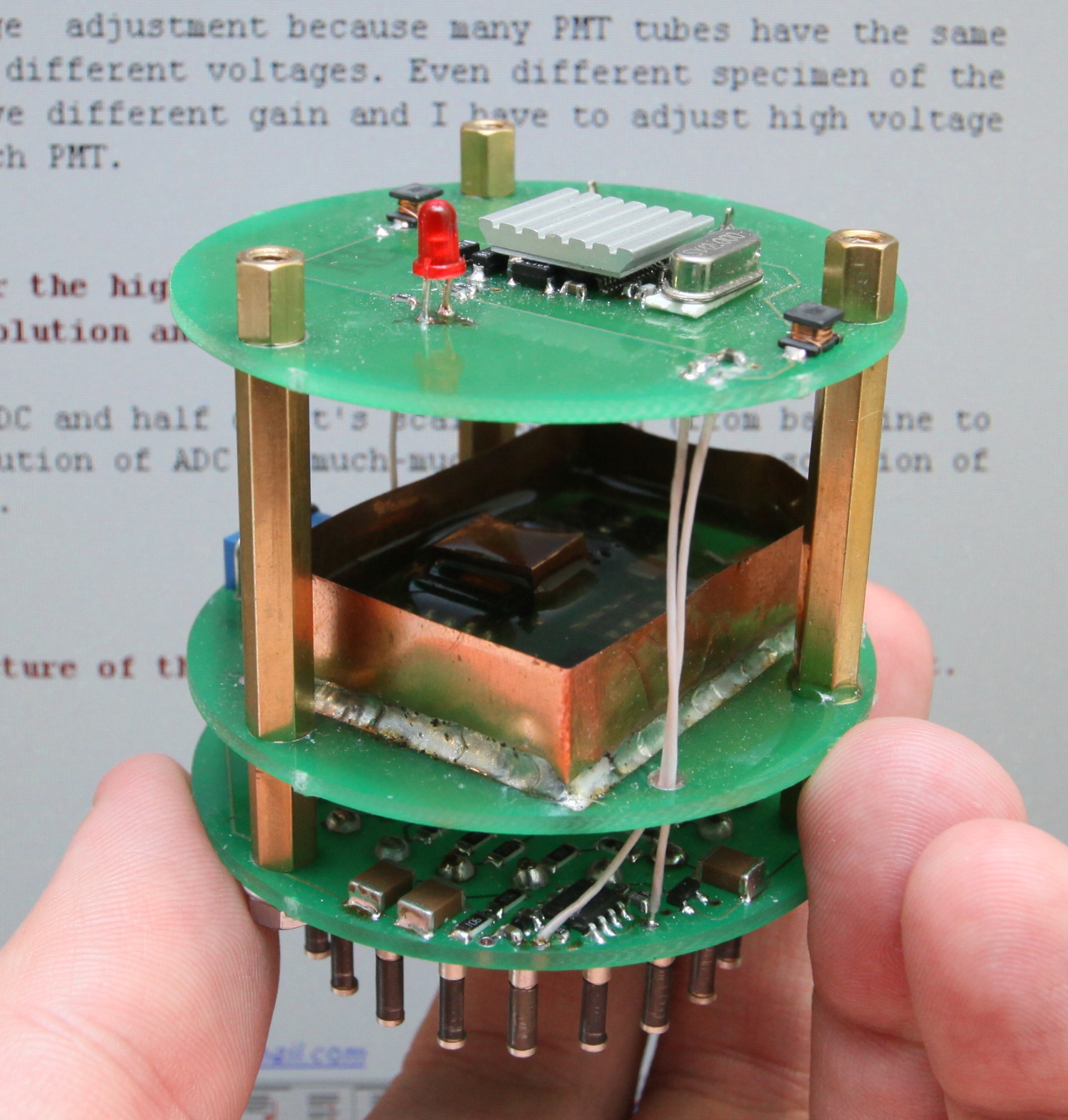

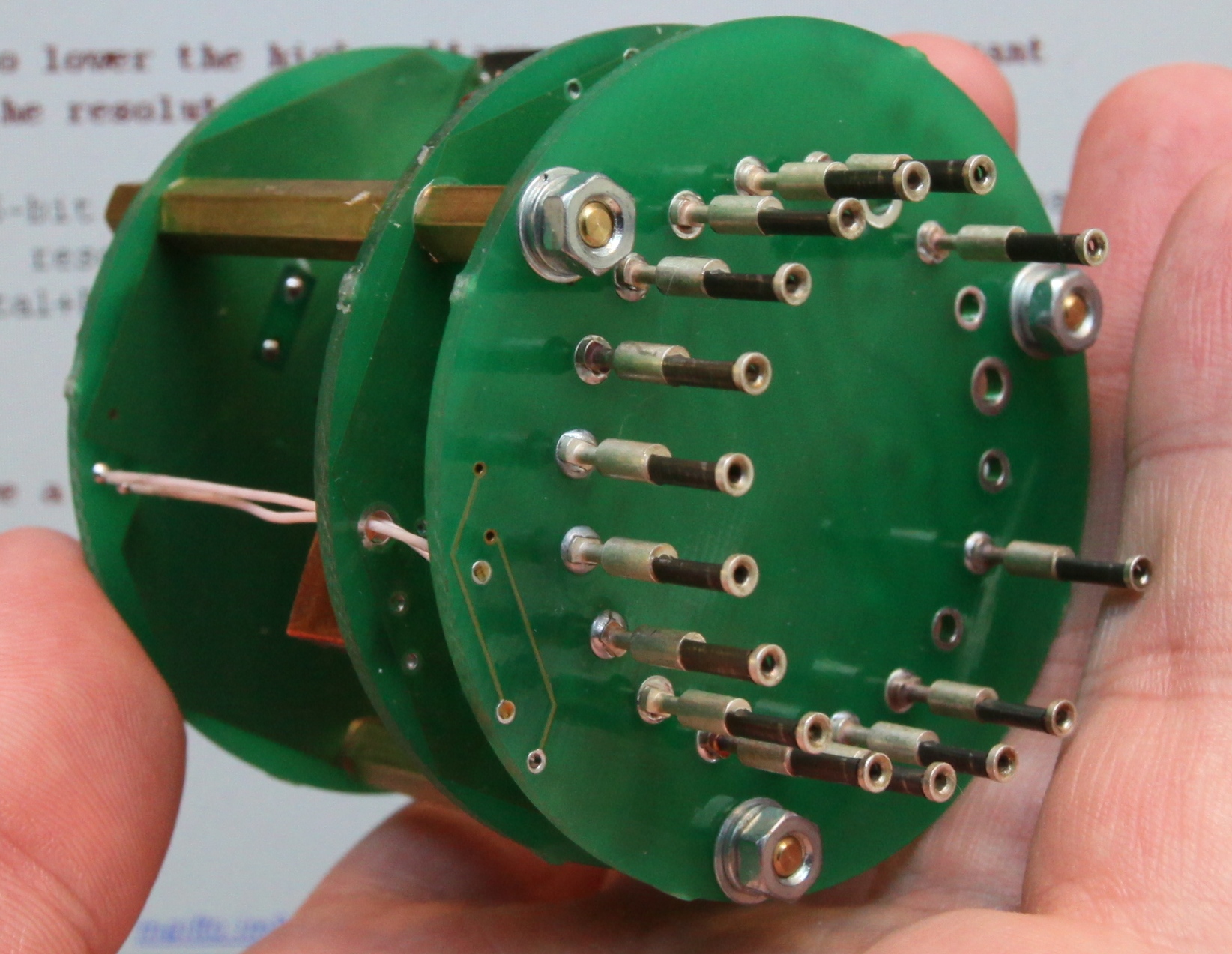

下はロシア製オールインワン・スペクトロメータの内部構造ですが、PMTソケット部分の基板にブリーダ抵抗と初段のIVアンプ兼用積分器、2枚目の基板に高圧電源、3枚目の基板に安定化電源とオーディオCODECなどが見えます。この基板の分離配分が安定性や信頼性にとって重要なようです。また高圧電源はシリコン系高分子でモールドされています。

<AtomSpectra inside 1>

<AtomSpectra inside 2>

4 オールインワン・アセンブリのスペクトロメータ(Atom Spectra)

自作や、コンポーネントを個別購入し、組み合わせて使用することも楽しいです(もちろんすべてを自作することも)。平和な、事故前の状況ならそれも良いですが、わが国の現状を考えると、一定以上の実用性能を持ち、なおかつ投資効率も問題となります。

多くの自作家(私も含め)や自作情報のサイトを巡っていると、無駄なく、割安な部品を上手に購入し、安価に目的を達しているように見える方もいますが、よくよく見ると、実際には相応の金額を投資している(あるいはドブに投じている)ことは珍しくありません。

実用的なシンチレーターサイズは、ベクレルモニターとして使用する場合でも、スペクトロサーベイでも最低1インチ直径×1インチ長さ(2.5cm径×2.5cm・・3cmも1インチに含む)のサイズが必要です。これはシンチレータのサイズに、おおよそ計数率が比例するため、小さいと得られるパルスが少なく、MCA集計分析に時間がかかることを意味します。時間がかかると、その測定中の様々な変動要因(例えば温度や電圧など)が入り込みやすくなるだけでなく、得られる情報の絶対量が少ないことを意味します。

ところが、1インチクラス以上のプローブは安価なもので3万円~5万円、ケースに入った高圧電源は2~4万円くらいなので、それなりの出費になります。また、十分な感度を持った2インチ×2インチクラスでは、8万円~12万円(中古で)と高価です。

昨年(2012年)秋ころから、現ロシア軍用の2.5インチ×2.5インチ、タリウム活性ヨウ化セシウム単結晶シンチレータと3インチPMTのアセンブリを利用し、高圧電源、積分アンプ、USBインターフェースまで内蔵したプローブがロシアのモスクワ近郊にあるガレージメーカで開発製造されるようになりました。

販売はなぜかウクライナなのですが、取り寄せて試用してみたところ、この製品特有の癖があるものの、非常に高性能であることが確認できました。

http://www.sovtube.com/en/dosimeters/748-russian-25-x-25-gamma-spectrometer-assembly.html

価格は1199米ドルで、やや高価な印象を受けますが、基本的なハードウェアをすべて内蔵し、ドライバなどのソフトは一切不要で、USB接続でPCに直結できるという、大変な利点があります。

十分な遮蔽体(鉛50mm以上)と使用者に十分なスキルがあれば、300万円クラスのベクレルモニター以上の性能を引き出すことができます。利用はベクレルモニターのような設置固定した使用にとどまらず、軍用設計であるため構造的、素材的に堅牢で(とはいっても、ぶつけたり落下は致命的です)、移動しながらの利用が可能です。

<Atom Spectra写真>

<<ロシアン・大型シンチプローブへついて、>>工事中

5 γ線スペクトロメータで何が分かるのか

スペクトロメータ(分光分析)で得られた測定結果を「スペクトロメトリー」と呼びますが、これで直接得られるのはγ線スペクトルで、そのスペクトルパターンから放出している核種を読み取ることができます。

また、そのおおよその強度を推測することができます。

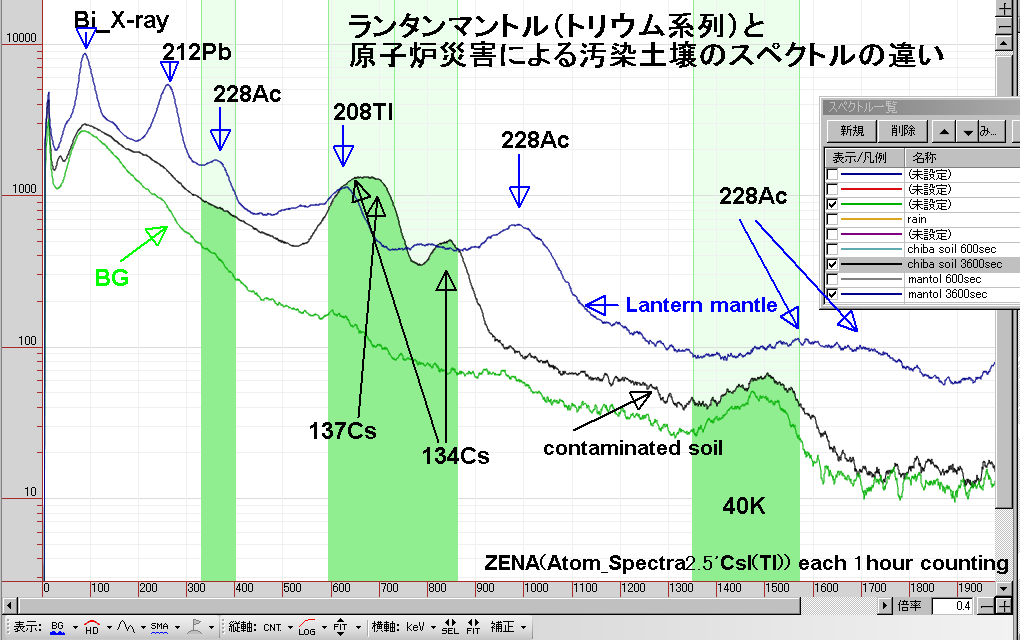

<スペクトロメトリー例>

詳細は「MCA・スペクトロメトリー」を参照下さい。

簡単なスペクトルの読み方も「MCA・スペクトロメトリー」を参照下さい。

例えば、上の例は原発事故後に千葉で採取された土壌サンプルですが、セシウム134、セシウム137、カリウム40が含まれていることが容易に判定できます。あるべき場所にピークが無ければ、そのピークを発生するその物質は無いであろうことが推測できます。

グラフ縦軸は計数率(毎秒のカウント)または計数量なので、その物質の崩壊数(間接的に含まれる量)におおよそ比例するので、含まれる放射能量(ベクレル数)を算出するために使用できます。

重ねてガイガーカウンターのチェックでおなじみの、ランタンマントルのスペクトルも表示されていますが、どちらも全く違う形ですが、これは含まれている放射性物質が異なるためです。またBGと比べると非常にカウント数が大きくなっていることもわかります。特定の線源からのスペクトルに限らず、総カウント数の上昇は、γ線総量の上昇を意味します。

<室内と野外でのBGの違い>

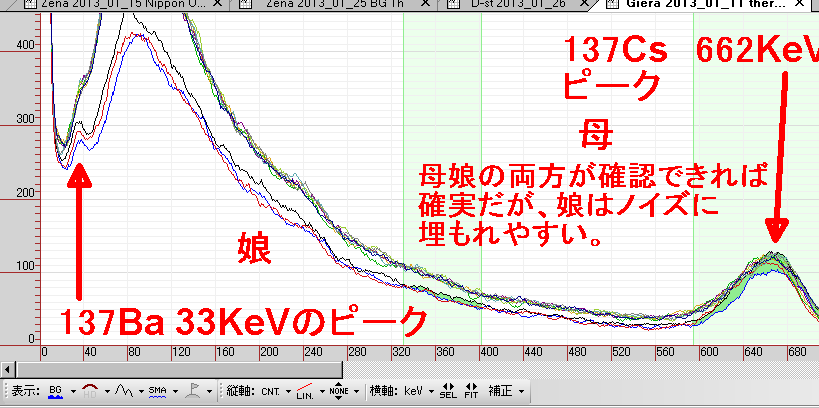

このスペクトルは温度特性のものと共用ですが、室内での計測値と屋外での計測値が大きく異なっていることが見て取れます。外は騒がしく、室内で見られていたバリウム137(33KeV)は屋外では埋没し、ほとんど見えなくなっています。(正確さを得るために、屋外での計測終了後に、再び最後に室内で計測していますが、最初の室内計測と一致していることが確認できます)

もちろん分光分析は奥の深い学問で、にわか仕立てであれこれと結論が導けるものではありません。

例えば1つの放射性物質は、ひとつのピークとして観測されるわけではなく、複数のピークを作るものや、観測されるピークの数が多すぎて判定が難しく、またその物質が崩壊して生じた娘核種が発生するピークで、間接的に検出できるものなどがあります。

ベクレル数を正確に取得するには、床が抜けるほどの重量の鉛でできた遮蔽体と、正確なベクレル数が確定できている線源サンプルとが必須で、このことが利用の敷居を高くしています。また校正についても、自分自身である程度行える必要があります。

しかし、だからといって、利用してはいけないというものではなく、仮に食品を検査し、セシウムのピークが見えたなら、そこには確かにセシウムが存在し、おおよその量も推定はできます。含まれる量が多いほどすぐにピークが見え始めます。

線源サンプルとして、安全でどこででも入手できるものに、食品用の減塩塩(塩化カリウム50%含有 8535Bq/kg)がありますが、これで校正を行っても、セシウムについてはそれを適用することはできません。

(2.5インチ大型シンチプローブの場合でも、十分な能力の遮蔽があれば、放射性セシウム合算10000ベクレル程度までは、短時間で10ベクレル分解能で定量可能と思われます)

自力で解析ができなくても、明らかにおかしなスペクトルが得られれば、それを保存し、公開することで、よりスキルの高い方の助言が得られるかもしれません。何より、スペクトルを多く蓄積し、公開することで、それが問題解決の糸口になる可能性は高いと言えます。公的にも利用価値が高いとも言えます(添付データとして、プローブの概要とBGデータは必須です)。

(プローブの概要は、シンチレータ材質、シンチレータサイズ、受光方式温度補償の有無、磁気遮蔽の有無、複数のマーカーデータ、機種名など、計測場所、線源との距離、地上高、天候、温度などのロケーションデータも必要です)

例えば、今回の事故直後のスペクトルは一部のモニタリングポストにしか残っておらず、そのためどのようにどれくらいの放射性のプルームが通過したのか、今もって推測の域を出ません。

もし各市町村役場や学校に配備があれば、校正がどうであろうとスペクトルの記録が残っていれば、後から算出することはいくらでもできます。

また、簡単な読み取りができれば、プルームに含まれる成分を知ることができますから、効果的な防護の役にもたちます(放射性ヨードと放射性セシウムでは明確に対応の方法が異なります)。

計測できる要素の絶対量(放射能量(ベクレル)、線量当量、エネルギー感度、エネルギー軸校正など)を定量するには、頻繁な校正が必要ですが、校正はガイガーカウンターよりも数段面倒です。スペクトロメーターがあるから、ガイガーよりも高度な線量測定ができる・・・と言う風に考えることも間違っています。スペクトルは取得できますが、オーバーオールの合算となると話は違い、とくにPCで集計する場合ADコンバータが低速度であることとあいまり、とくに高線量(1μSv/h以上)では誤差が多く出ます。

ベクレル定量を本気でやらない、単なるスペクトラム取得のために使用する場合でも、100KeV以下にひとつ、500~700KeVにひとつ、1000KeV以上にひとつの、計3点でのエネルギー軸校正が欲しいところです。エネルギー軸が正しいことは、スペクトロメータの正常性にとって、最も必要なことの一つで、計測の合間に、常に正常性点検として実施できる環境が望まれます。

また、校正を行っても、運用や保存が丁寧であっても、変動があります。

この点、ガイガーカウンターでは、BGと減塩塩、キャンプ用のランタンマントル程度で、必要十分な正常性の評価ができます。

ゆえに、線量はガイガーで、成分はスペクトロメータでという使い分けも合理的な利用方法といえるわけです。計測しているものが異なっているのですから、どちらが上位というものではありません。

6 保守点検等

6_a キープドライ

シンチレータの多くは、塩(電解質)の単結晶でできています。最もよく使われるヨウ化ナトリウムやヨウ化セシウムでは、空気中の水分を吸収しふやけて不透明になり崩れ、最終的には液状になってしまうという「潮解」という性質があります。

これを防ぐには、結晶と空気を接触しないようにし、また使用しない場合や長期間定点観測する場合は、乾燥空気中で保管や運用を行うこと(とくに日本の気候では)が必要です。測定用のシンチレーターユニットは、アルミニウムのハウジングと石英ガラスで覆われていますが、過信は禁物です。

また、PMTは1000V内外の高電圧と高インピーダンスを内部に持ちます。素手でPMT端子部分やブリーダー抵抗に触れるなどもってのほかで、やはり湿度の影響を受けます。高湿度中では絶縁が低下し、偶発的なパルスの発生、さらに症状が進むと、漫然とした電流のリーク、末期的には放電癖が表れ、この状態になると、関わる部品を丸ごと交換しなければ改善できなくなり

ます。

高湿度中や水濡れなどはもってのほかで、フィールド使用中に雨天になった場合などは、対応できるように、厚手のポリエチレン袋などの装備を怠らないように配慮すべきです。

前節の温度傾斜を緩和する断熱ブーツの装備は、丁寧に作れば外気の浸入をある程度防ぐことができ、この点からも効果的と言えます。

きちんと管理ができるなら、ブーツ中に乾燥剤シリカゲル(塩化カルシウムなどは不可)を同梱しておくことも効果的です。(ただしシリカゲルに放射性元素を含んでいないことを、事前に確認して使用します。シリカゲルに含まれる色の付いた粒の色は、コバルトによる発色で、品質によっては、放射性コバルトを微量に含んでいる可能性があります)

<ホームデシケータ>

6_b 熱傾斜(熱衝撃)に対する注意

ヨウ化ナトリウムやヨウ化セシウムは比較的に熱伝導率が低く

(2.7×10^-3 cal/cm /sec程度)また、熱膨張率が大きいため(50×10^-6/℃程度)なので、急激な温度変化では、結晶表面と内部に応力が生じ、そのためにひびや白濁、さらには割れが生じることがあります。

この点でも熱傾斜を緩和する断熱ブーツの装備は大変有効で、0℃から+30℃程度の急激な温度変化なら十分に熱傾斜吸収し、耐えることができます。またその間に計測を実施することも十分に可能であることが、上記データによって表されています。

また、高温多湿環境から低温環境に移動した場合、結露が生じる可能性もあります。熱傾斜を緩和する断熱ブーツで緩やかな温度変化にし、外気から遮断することで、また、高湿度の外気を遮断することで、結露を防止することも可能です(外気遮断という点で、一度断熱ブーツに格納したら、滅多なことで取り出してはいけません)。

6_c 衝撃や落下などの禁止

シンチレータそのものも壊れやすいですが、PMTは真空管の中でもとくに高真空で、衝撃により破壊に至らなくても、電極のズレなど様々な問題が発生します。例えば、テーブルの上に3cmの高さから落すだけで、おそらく無事にはすまないでしょう。

プローブを持つ場合は、「全体」を「両手」で持ち、硬いテーブルに置く場合は指先をクッションにして、テーブルとの接触を確認し、それから置きます。

サーベイとして持ち出す場合は、常にプローブを断熱シートでつつみ、さらにエアキャップなどで衝撃に備える、くらいでちょうどいいでしょう。

6_d プローブの汚染に対する配慮

スペクトロサーベイとして使用する場合は、本テキストでは磁気シールドと温度傾斜抑制を装備することを推奨しているため、工作が適切であるなら、プローブと外気との接触も制限されているはずです。そのため汚染物質によってプローブが汚染される危険性は少ないと考えられますが、プローブを包み込む断熱シートやそれらを収めたバッグは汚染される危険性があります。

この汚染に対応する配慮は、プローブ単体のときと、装備品をつけたときのBGの比較で、汚染を見つけることができるので、定期的にBGを取得し、タイムスタンプつきでスペクトル保存し、こまめに比較することが有効と言えます。

また、そもそも汚染されないように、汚染地域でサーベイする場合はバッグごとポリエチレンシートで包み込むなどの対策を行うべきです。

無論シンチレータと被測定物の間には、何も存在しないことがよい(美しくスペクトルを取得できる)ですが、γ線測定の楽なところは、貫通性がよくその程度のポリエチレンシートの存在は、ほとんど影響しないことです。

しかし、ポリエチレンシートや、バッグがあった場合と、無い場合の比較データは、BGとテスト線源で比較取得し、影響が十分に小さいことを確認しておく必要があります。テスト線源を用いた比較テストの場合、プローブとテスト線源の距離は、必ず同じになるように配慮しなければなりません。

6_e 容易に正常性を取得できる環境

標準的なテスト線源(微弱)は常に用意し、スペクトル・エネルギー軸の偏移を確認できるように環境を整えましょう。カリウムピークは、あらゆる環境中でほとんどの場合見られ、エネルギー軸の正常性の要として、最初に確認します。

セシウム137微弱線源がある場合は、662KeVとセシウムの娘核種であるバリウム137(33KeV(微弱))が確認できますが、ノイズの多い、小型のシンチレータのプローブでは33KeVは観測できないかもしれません。本テキストで推奨しているロシア製2.5インチプローブでは、遮蔽無しで十分に観測できます。

<セシウム137とバリウム137母子像>

エネルギー軸3点でピーク位置が正常であるなら、スペクトロメータとして正常であると言えます。

<テスト線源>

<セシウム137線源>

注)温度補償されていない場合、温度補償されていても熱傾斜抑制ができていない場合、磁気遮蔽されていない場合は、ピーク位置は非常に不安定で、正常性の評価も難しいでしょう。

7 スペクトロサーベイメータとベクレルモニターの違い

スペクトロサーベイメータとベクレルモニタの違いは、ベクレルモニタが遮蔽体と空調を備えた家屋(または移動車両)での固定使用を前提とし、設置後にキャリブレーションを行い、遮蔽体内部で目的の性能を得るのに対し、スペクトロサーベイメータでは、原則として遮蔽体は持たず、被測定環境にプローブを置き(あるいは移動しながら、またあるいは手持ちで)、その場にある核種からのγ線をエネルギー解析・評価することを目的とします。ときに、スペクトルをたよりに線源による位置や範囲分布を測量することにも使用することや、緊急時には食品や身体の表面汚染や内部被ばく核種のスクリーニング調査にも使用されます。

また、モニタリングポストとの違いも同様で、サーベイの場合は固定使用に限らず、それに見合う速度と安定性が要求されます。逆に言えば、固定使用されるベクレルモニターや固定モニタリングポストは、機動性を考えないという前提で、設計・製作・運用を行い、引き換えに高い識別能力を実現しているともいえます。

*注)安易にベクレルモニター用のプローブ(ディテクタ)をサーベイ用途に使用すると、思わぬ不安定や故障、最悪時には破損の原因となる場合も少なくありません。十分ご注意下さい!

ベクレルモニターの性能は、プローブの能力もさることながら、それ以上に遮蔽体の性能が重要で、論理的には完全な遮蔽体があるとすると、プローブの性能やシンチレータのサイズの違いによる測定結果の違いは少ない(計測に必要な時間は、シンチレータサイズにおおよそ反比例)ということになります。しかし、これは遮蔽体があり、設置環境の温度が安定で、電磁ノイズが十分に低いという環境の前提があります。

その環境であるがゆえに、磁気遮蔽も施されていないプローブはしばしば見かけますし、温度補償が虚弱であることもめずらしく有りません。

それでは磁気や温度に対して不安定ではないか、という疑問がありますが、それをテスト線源を用いてアジャストすることが、設置作業と校正作業ということになります。そのような環境だから、磁気や温度に対する備えを簡素化することで、限られたシンチレーションリソースをより有効に使おうとするものなのですが、このテキストに表したような知識は、固定使用するベクレルモニターの運用者にとっても、重要な情報になるとと思います。

部屋の温度管理が重要であること(0.1度オーダー)だけでなく、被測定試料の温度管理も重要であること、さらに、磁気を帯びた試料は測定できないかもしれないこと、室内の電源配線などのレイアウトが測定結果に影響を及ぼすことなど。

スペクトロサーベイメータでは、計測環境の温度は未知であり、電磁ノイズの有無や強弱はさまざまであり、それらに対応できないと役に立ちません。(もちろんガンマ線入射が十分に少なく安定設置を行えば、ベクレルモニタとしての使用も考えられる・・)

しかし、筆者が調べた範囲では、とくに高速にスペクトルを取得できる大型シンチレータを備えた機種で、堅固な磁気シールドや熱傾斜抑制を行っている機種は見たことがありません(少なくとも熱傾斜抑制については写真を見るだけでわかる)。オールインワンのプローブそのものを購入し、磁気シールドや熱傾斜抑制を行うだけでは、「自作」の楽しみは少ないですが、高価な市販製品を凌駕することができることは、現在のわが国状況に対応する上で十分に意味のあることと思います。

7_b MCAソフトとの関連

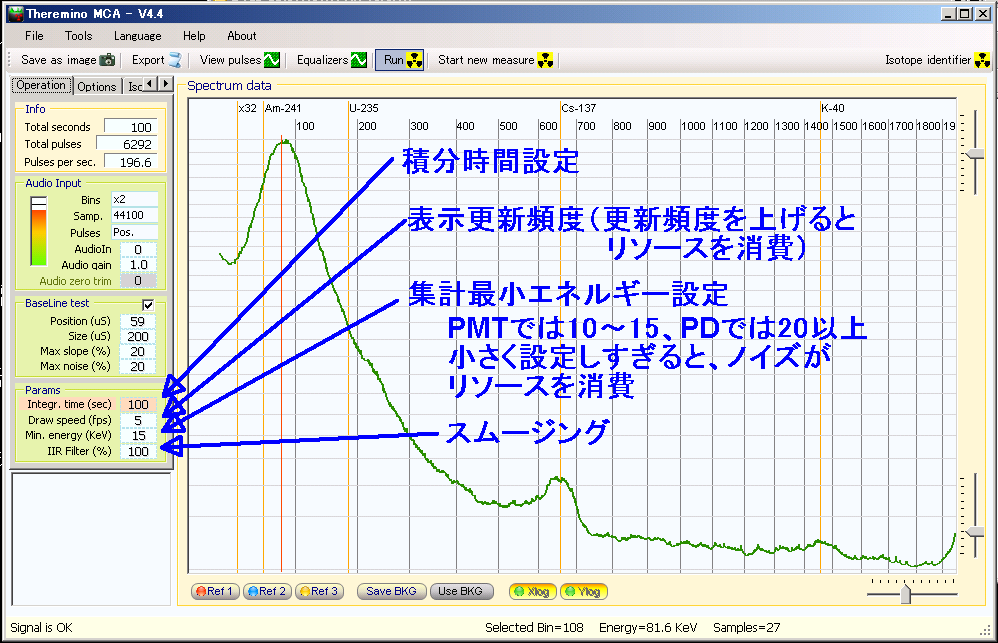

本テキストではMCAソフトとしてフリーウェアとして公開されている

PRA Marek Dolleiser氏作

http://www.gammaspectacular.com/software-downloads/pra-spectrometry-software

ベクモニ2011 kabuworkman氏作

http://blog.livedoor.jp/kabuworkman-becqmoni/

Theremino MCA Theremino groupe作

http://www.theremino.com/downloads/radioactivity

の3種を推奨している。

これらのソフトウェアについてはMCA各論で扱うが、スペクトロサーベイメータとベクレルモニタの相違についての立場で、簡単に触れておきたい。

それぞれのソフトはそれぞれの想定する目的があり、どちらについても万能なソフトは残念ながら存在しない。PRAとベクモニ2011はどちらも無限積算(単純計数による集計)型で、設定した計測時間の間の計数を行い、最終的に計数結果を出力する。計測時間内は計数値は増える一方で、減ることはない。

これに対してTheremino MCAでは積分定数(時定数)の設定があり、積算量ではなく計数した数値は一定時間ごとに一定割合で減じていくことが基本設計になっている。つまり、ある瞬間にあるエネルギー部分で大きくカウントしても、その後そのエネルギー部分にカウントが無いと徐々に減っていきやがてそのスペクトルは消失する。積分計数だが、表示は変化分(微分値)が表れるようになっていて、そのためグラフ縦軸にはカウントや計数率の表示が無い(いずれは計数率についての尺が導入されるのかもしれない。

ベクレルモニタでは固定した環境で、固定した試料についての崩壊量の評価であり、計数中に試料が変化することは無いという前提で計測を行う。設定した時間の中での計測した情報であるが、計測中のデータはすべて積算されるため、「時間断面」の情報であると言える。視覚に例えるなら、写真に相当する(写真の場合も、長時間露光があるが、それと同じである)。

参考>ガイガー方式でも、一般的なその場の線量を表示する製品と、崩壊数(ベクレル定量)評価用の機種では同様の相違があります。これについての調査レポートが以下。

http://bb2.atbb.jp/geiger_dev/viewtopic.php?t=21

これに対してスペクトロサーベイでは移動しながら、あるいは環境の刻々の変化を捉え、時系列の中で評価を行うため、上記の例えでいうなら動画に相当する。動きを捉えるなら、過去の情報がいつまでも表示され続けるのは邪魔になるのである。

<Theremino MCA 積分時間設定>

<Theremino MCA スペクトル先鋭化機能>

MCAソフトを好みで使い分けている方も多いかと思いますが、この3者では明らかに目的が異なっています。

積分定数の値は、サーベイとして移動しながらの運用では、目的とする放射能の強度や、ディテクタの感度(結晶そのものの感度や大きさ)によって異なりますが、Atom Spectraでは10秒から100秒程度(2インチから3インチシンチレータ)となるでしょう。モニタリングポストのような、固定した環境計測では、30秒から600秒が標準的と思われます。しかし結晶サイズが小さい場合、およそ容積に反比例した時間が必要となります。

PRAは時間断面型ですが、各種の分布統計を表示することができ、統計についての学習やディテクタの正常性を評価することにも、大変役立ちます。

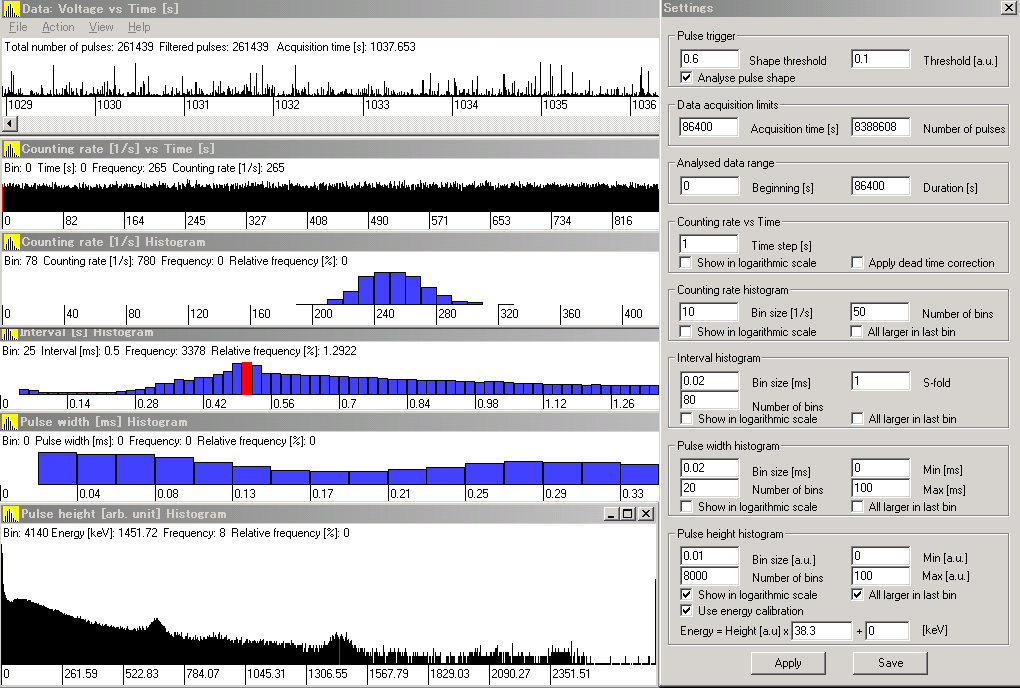

<PRA設定例>

ベクモニ2011にも単純時間断面の計測だけでなく、刻々の変化を保存できるストリームモードが近日搭載されるかもしれません。

幸いなことにこれらはインストール不要のプログラムであり、競合もないために、1台のPCで同時に運用することができます。例えば、逐次の放射線ストリームはTheremino MCAで、同時にベクモニ2011でトータル集計のような運用です。

また、いずれもインストール不要な実行ファイル起動なので、プログラム自体をUSBメモリーなどに入れておき、そこから起動することもできます。(Windows XPでは問題なく動作しますが、それ以降のOSではセキュリティーの問題で、USBメモリー上からは起動できない可能性があります)

*ベクモニ2011の保存データは絶対パスであるため、ドライブレターが変わった場合、自動では読み込まなくなりますが、ファイル→開く、で手動指定すれば開くことができます。

7_c 複数のプローブを用いる場合

複数のシンチレータプローブを用いる場合、各プローブは同型機であってもエネルギー補正値など、各種の設定が異なるものです。ベクモニなどでは各設定が複数格納できるようにはなっていますが、それぞれのプローブには同じソフト(例えばベクモニ2011)であっても、各プローブ用のフォルダをつくり、別々の設定を行った複数のベクモニ2011を用意し、専用使用したほうが安全なようです。区別はショートカットなどの名称をわかりやすいものにすれば解決できます。

参考>筆者が著作やサイト記事で推奨している、ガイガーカウンターによる定確度計測や積算カウントの逐次記録方式は、上記の時間断面計測(ベクレルモニターのような)とストリーム(線量当量率)の両方に対応両立することを目的に考案した方式です。

7_d さらに自作(プレヒータ兼無停電電源装置)

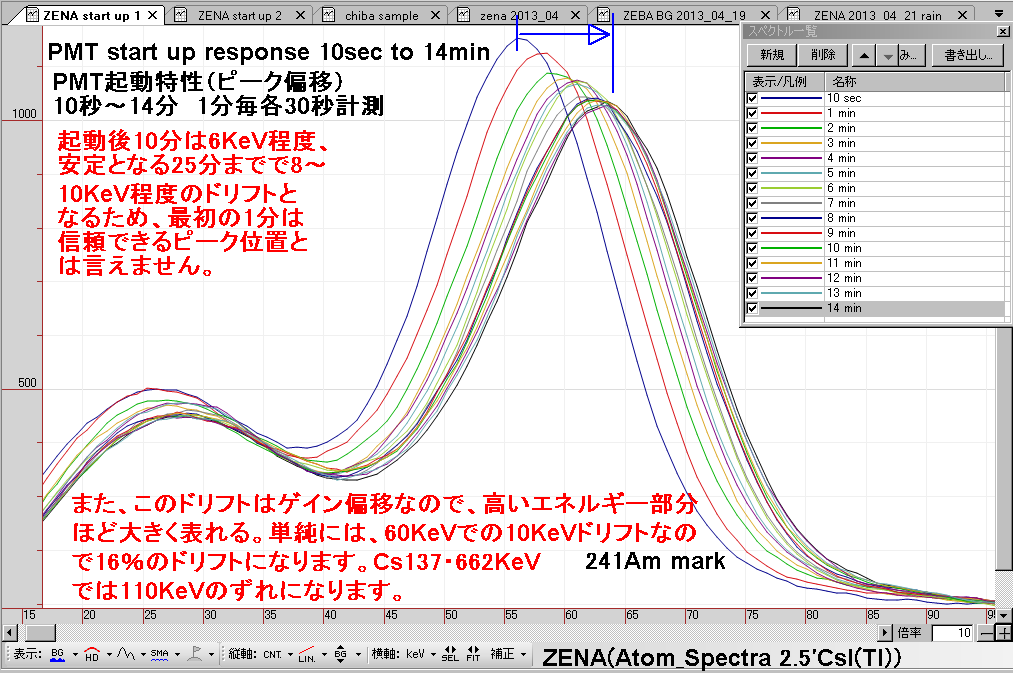

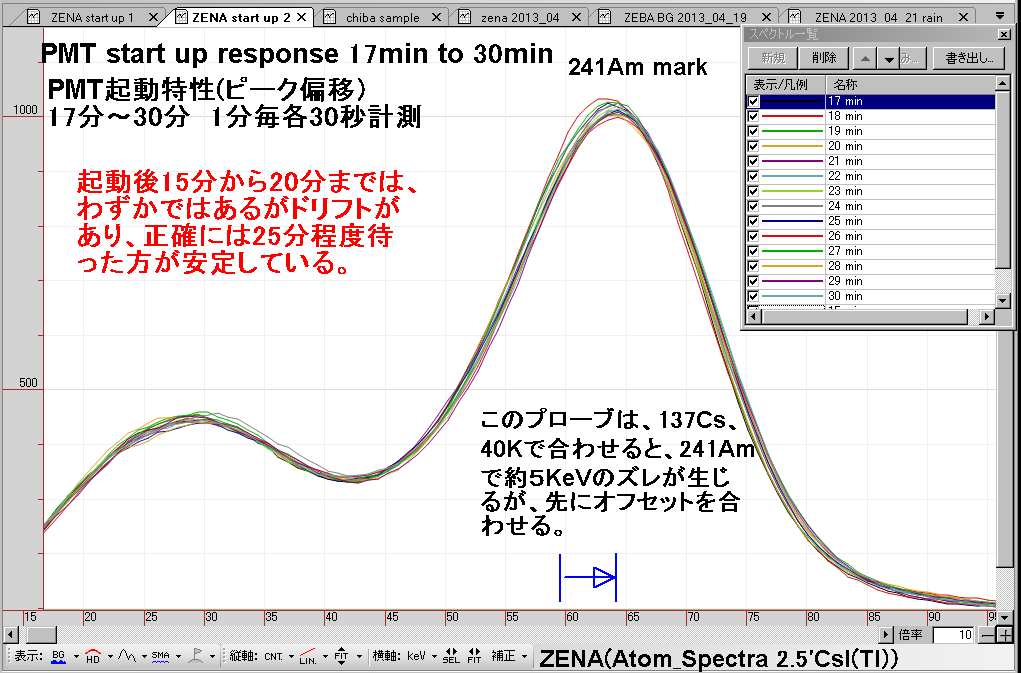

PMTは真空中に多数の電極を設置した電子管ですが、その電極の活性は通電後しばらくの間は不安定です。つまり計数率が低かったり、出力波高レベルが不安定(MCAエネルギー軸上のピーク位置が不安定)などの現象が見られます。

ウォーミングアップに必要な時間は、最低で10分、十分に安定するには25分程度を見積もるべきです。

<起動からのピーク偏移>

<起動からのピーク偏移>

解説:PMTに通電起動時からの、スペクトルピーク位置の偏移で、線源マーカにアメリシウム241(59.5KeV)を用いています。セシウム137等でこの計測を行いたかったのですが、手持ちの線源が微弱線源であるため、短時間ではきれいなピークが取得できないのでやむを得ず59.5KeVを用いています。計測は起動後10秒から1分毎、30秒計測のスペクトルです。

これを低減するには、計測前にPMTや電子回路に動作電圧を印加し、ウォーミングアップ(決して温まるわけではない・・ロシア製プローブでは、温度変化は観測されない)を行うことで、計測を円滑に行うことができます。MCA集計は多くの場合PCで行いますが、野外での使用ではバッテリーでの運用となることが普通で、できるだけPC側から電力を供給することも避けたいところです。

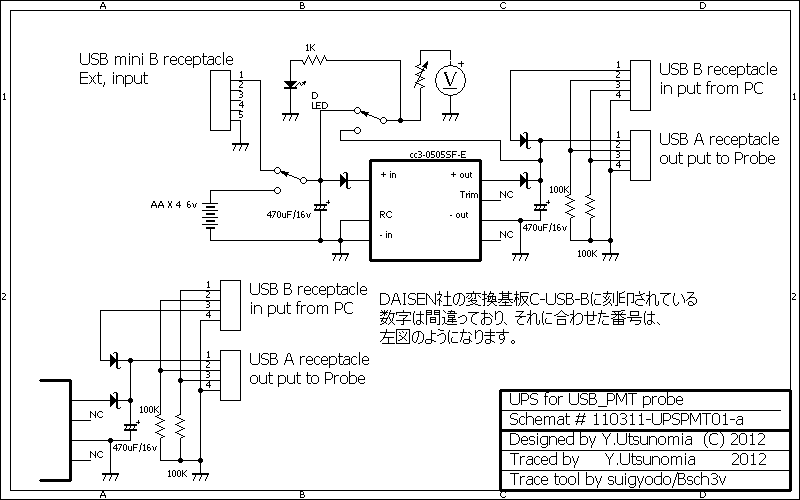

これに対応するには、プレヒートとPCに頼らない電源供給が可能になるような装置の利用が考えられます。

ロシア製のオールインワン・プローブは、唯一の入手力端子は、USB-B規格のコネクタがあるだけで、USBからの電力供給で全てをまかなっています。消費電流は100mA以下なので、極めて高効率なのですが、PCに接続しなくても、あるいはPCと接続している場合にはPCから電力供給を受けなくても使用できる(稀にUSBからの電力が多量のノイズを含み、そのために動作不安定になることもありうる)装置を用意したい。

また、最近はタブレット端末や、ゲーム機のための大容量の外部バッテリーも豊富に販売されているので、これも利用できるようにしたい。

セットでは単3電池(ニッケル水素蓄電池可)4本を安定な+5Vに変換し、プローブへ供給している。ダイオードOR回路を持っているので、DC-DCコンバータが動作している状態では、PCからの電力と自動切換え(電圧の高い方が使用される)。

外部バッテリーからの電力はスイッチよる手動切り替え。

DC-DCコンバータへの供給電圧と出力電圧の電圧モニターメータ付き。

<写真>

<回路図>

<<実際の運用>>工事中

8 運用方法のまとめ

磁気シールド、温度傾斜緩和装置(温度補償がある場合)が無い場合、フィールドへ持ち出しスペクトロサーベイとして漠然としたスペクトルの取得はできるが、核種が発する固有スペクトルから、核種同定を行うことはなかなか難しい。これはMCA集計結果のエネルギー軸(横軸)のピーク位置が不安定で、エネルギー尺があてにならないからです。

サーベイとして使用する場合は必ずこれらを装備しましょう。

本体の取り扱い、MCAソフトの操作方法、PCの操作一般について、十分な慣れが必要となります。十分に訓練を行いましょう。

8_a 移動・保管・保守

機械的な衝撃(ぶつける、落す等)の絶対禁忌、振動、熱衝撃(10度を超える急激な温度変化)、40℃を超える高温、0℃以下の低温、高湿度を避ける。

必ず両手で保持する。できるだけ緩衝材で保護を行う。

保管は+5~+20℃、乾燥雰囲気で安静設置(専用に密閉できるドライボックス(デシケータ)を容易することを、強く推奨。

放射性物質の付着汚損に気をつける。

8_b 計測を開始する前

プローブ全体が熱的平衡になっている必要があります。2.5インチプローブの場合、断熱ブーツに入れて封鎖後、プローブ全体が熱的平衡に達するのに、30分程度必要です。温度補償回路を組み込む場合もテストは断熱ブーツに入れ、熱的平衡になった状態で調整や評価を行う必要があります。

高圧電源や、その他の回路に発熱がある場合は、熱的平衡になるのに、さらに時間がかかります。

PMTは内部電極の活性状態が安定するのに、一定の時間の暖機運転が必要です。一般的に20分程度はピーク位置が安定しません(暖気運転という語を使用していますが、温度とは無関係に必要な起動手続きと考えてください)。

熱的平衡と合わせて、断熱ブーツに入れて封鎖後、通電し30分程度は正しい出力は得られないと認識しましょう。

計測を続けて行う場合は、断熱ブーツをむやみに開かないようにしましょう。サーベイとして使用する限り、断熱ブーツから取り出す必要はありません。

8_c 計測中

PMT、PINフォトダイオード(厳密には周辺回路)ともに、振動や音波によって影響を受けます。計測中、大きな振動や強い音波(90dBspl以上)がプローブに照射されないように注意します。

避けがたい、やむを得ない計測環境の場合、計測結果に注記します。

移動しながらの計測で無い場合、プローブは安定な場所に固定して計測します。上記の振動や音波の影響以外に、設置角度や向きによって結果が影響を受ける場合があります。また、固定することで機械的な破損を予防することができます。

一般的に遮蔽体の中以外では、カリウム40(1460KeV)のピークが見えます。正常性の確認の最初のステップとして、このピークを確認しましょう。

スペクトルデータは、計測の度にこまめにセーブします。セーブファイルの名称は、命名法を考え、規則正しく行います。通し番号を使うことも便利ですが、例えば39番データの場合、0039のように必要桁数になるように「0」を付加することで、ソートが容易になります。

タイムスタンプは、ファイルに自動付加されますが、ファイル名に含めると様々な場面で便利です。

複数のプローブを使用する場合は、必ずファイル名のどこかにプローブ号機の識別を入れましょう。

重要)スペクトルデータは、PC本体のハードディスクだけでなく、USBメモリーなどにもセーブし、保全しましょう。また、PCからアクセスするメディアだけでなく、ファイル一覧(+状況メモ)を、紙(ノート)と鉛筆で記録するように習慣付けましょう。PCを起動しなければ一覧も見ることができない態勢は、脆弱です。

MCAソフトも、何らかの原因で動作中に停止してしまうことがあります。せっかくスペクトルを取得しても、セーブ不能に陥ることは珍しくありません。MCAソフト以外に、画面をキャプチャーできるソフトも用意しておきましょう。